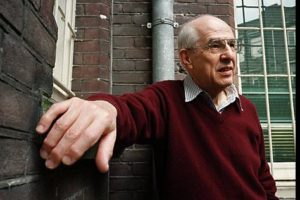

Hilary Putnam: cambiare idea come esercizio spirituale [di Arnold I. Davidson]

|

MicroMega on line 16maggio 2016. Il 13 marzo 2016 è morto uno dei più rilevanti filosofi contemporanei, Hilary Putnam. Per ricordarlo pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, la laudatio pronunciata da Arnold I. Davidson in occasione del conferimento allo stesso Putnam della laurea honoris causa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Questa laudatio, pronunciata in inglese alla presenza di Hilary Putnam, il 21 maggio 2013 all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stata una testimonianza di ammirazione e di amicizia. Adesso è un documento di ricordo e di gratitudine. Non ho cambiato neanche una parola. C’è un solo rimpianto: Hilary mi aveva chiesto di inviargli una copia della laudatio e non l’ho mai fatto. Ora è troppo tardi. ——————————————— Sono americano, quindi comincio in italiano. Magnifico Rettore, egregi colleghi, gentili studenti, carissimo Hilary Putnam: sono commosso per l’onore di pronunciare questa laudatio. Devo subito dirvi che per me Hilary Putnam non è soltanto un grandissimo filosofo, ma anche un maestro, poi un collega e un amico. La laudatio è indirizzata a voi e allo stesso tempo a Hilary Putnam. La pronuncio in inglese. Non credo che ricada fra le competenze dei filosofi fare predizioni sul futuro, quindi mi dovrete scusare se comincio col fare una predizione. Quando gli storici della filosofia cercheranno di scrivere la storia della filosofia contemporanea, non sapranno come classificare Hilary Putnam. Iniziando a esaminare le sue prime opere scopriranno un filosofo che ha dato contributi decisivi alla logica e ai fondamenti della matematica, così come alla filosofia della scienza, della matematica e della logica, tutte aree della filosofia che richiedono una conoscenza tecnica, altamente specialistica. Continuando a leggere si imbatteranno nei suoi contributi, altrettanto importanti, alla filosofia del linguaggio, della mente e delle scienze cognitive. E certamente arriveranno alla conclusione che nessun altro filosofo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un impatto così profondo sul modo in cui i problemi concernenti la filosofia in un’epoca di scienza (per usare il titolo del suo ultimo libro) sono stati formulati, discussi e ri-elaborati nella storia della filosofia analitica. Arrivati proprio al punto in cui cominciano a intravedere un modo per classificare il contributo di Hilary Putnam alla filosofia, saranno colti da una perplessità e un disorientamento intellettuali. Avranno ormai riconosciuto che, diversamente da molti filosofi della tradizione della filosofia analitica, gli scritti di Hilary Putnam sono permeati da riferimenti alla storia della filosofia, in un dialogo costante con Aristotele, Descartes, Hume e Kant, John Stuart Mill e John Dewey, Ludwig Wittgenstein. Forse interpreteranno questo fatto come una mera idiosincrasia da parte di Putnam, un gusto per la storia congiunto a un interesse per la scienza. Di fatto, questi interessi storici non sono superficiali e non dovrebbero essere sottovalutati. Essi riflettono l’autentico ideale di ciò che per Hilary Putnam significa essere un filosofo, un ideale che risulterà sempre più esplicitamente chiaro più questi storici della filosofia avanzeranno nello studio dell’opera di Putnam. Si confronteranno infatti con profondi e dettagliati contributi ad aree della filosofia che difficilmente sono stati mai neppure sfiorati dalla maggioranza dei filosofi della scienza e della matematica – la filosofia morale e politica, l’estetica, la filosofia della letteratura, la filosofia della religione. Anche in questo caso gli scritti di Putnam hanno rimodellato l’ampio spettro dei problemi avvicinati: per esempio, i modi in cui la pervasiva, e presumibilmente chiara, distinzione tra fatti e valori si è infiltrata in quasi tutte le dimensioni del nostro pensiero devono essere completamente riesaminati alla luce della critica di Putnam rivolta alla rigida dicotomia fatto-valore, ossia alla luce delle sue dimostrazioni delle molteplici sovrapposizioni fra fatti e valori. Il modo in cui comprendiamo l’esperienza religiosa e il suo ruolo nella nostra vita quotidiana, la nostra incessante domanda filosofica per una teoria della conoscenza religiosa, invece che per un certo modo di vivere, non possono più essere considerate nello stesso modo dopo aver letto Putnam. Il valore della letteratura e dell’arte come fonti di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo è presente nell’opera di Putnam tanto quanto il valore della meccanica quantistica e della teoria degli insiemi. Chi è dunque questo Hilary Putnam che, nello spazio di qualche pagina, può passare da un discussione su Henry James a un confronto con Kurt Gödel? Molto semplicemente è qualcuno che sa che la filosofia, come tutte le discipline, richiede una conoscenza specialistica, ma che lotta contro l’idea che la filosofia stessa sia una forma di specializzazione. Tuttavia, questo è soltanto l’inizio dell’inclassificabilità di Hilary Putnam. È risaputo da tutti i filosofi, compreso Hilary Putnam stesso, che Putnam si caratterizza tipicamente come un filosofo che cambia sempre opinione. Non c’è stato un critico più penetrante delle idee di Putnam – idee che sono state ampiamente accettate nella filosofia contemporanea – di Putnam stesso. Tutti i famosi cambiamenti di opinione di Putnam hanno una caratteristica in comune. Sono motivati dall’aver trovato nuovi argomenti, nuove prospettive, nuovi problemi che altri filosofi non sono riusciti a vedere perché credono che Putnam abbia definitivamente risolto tali questioni filosofiche, e che, pertanto, non ci sia più niente da pensare al riguardo e che si possa passare ad affrontare una nuova questione. È così che questi filosofi sono diventati “putnamiani” convinti. Hilary Putnam decisamente non è un putnamiano. Ciò che altri prendono per soluzioni sicure e definitive, e che dunque diventa per loro un dogma della filosofia, per Hilary Putnam stesso è sempre un punto di partenza per un’ulteriore ricerca filosofica. Personalmente, spero che Hilary Putnam continui a cambiare idea. Invece che manifestare instabilità filosofica, questi cambiamenti mostrano che cosa significhi continuare a pensare filosoficamente i problemi ̶ problemi della scienza, della matematica, dell’etica, della politica, della religione, della vita umana. Quando Hilary Putnam smetterà di cambiare idea staremo tutti peggio, filosoficamente più poveri, perché saremo privati di argomenti, intuizioni e prospettive inaudite, di nuove fonti di creatività filosofica. Infatti, le straordinarie abilità analitiche di Hilary Putnam sono così evidenti che è fin troppo facile trascurare la sua ugualmente potente immaginazione filosofica. Inoltre, il modo che Hilary Putnam ha di cambiare idea dà anche voce a un costante tratto etico del suo carattere – il suo anti-dogmatismo, la sua incessante ricerca di maggiore imparzialità e obiettività. Hilary Putnam esemplifica un’attitudine splendidamente descritta dal grande storico della filosofia antica Pierre Hadot, un filosofo caro sia a Hilary sia a me. Discutendo di obiettività scientifica ed esercizi spirituali, Hadot scrive, e io cito, «Da Aristotele in poi, si è ammesso che la scienza deve essere disinteressata. Chi studia un testo o i microbi o le stelle deve liberarsi dalla sua soggettività. [Alcuni diranno che] è impossibile, ma io penso che si tratti comunque di un ideale che bisogna cercare di raggiungere con una certa pratica. Così gli studiosi che hanno il raro coraggio di riconoscere che si sono sbagliati in un caso particolare, o che cercano di non lasciarsi influenzare dai propri pregiudizi personali, compiono un esercizio spirituale di distacco da se stessi.». «Diciamo», afferma Hadot, «che l’obiettività è una virtù, per altro molto ardua da praticare. Bisogna sbarazzarsi della parzialità dell’io individuale e passionale per elevarsi all’universalità dell’io razionale. Ho sempre pensato che l’esercizio della politica democratica, come dovrebbe essere praticato, dovrebbe corrispondere anch’esso a questo atteggiamento. Il distacco da sé è un atteggiamento morale che si dovrebbe esigere dal politico come dallo studioso». I cambiamenti di idea di Hilary Putnam non sono che l’aspetto esterno del suo coraggio morale e intellettuale, della sua ricerca di obiettività. Parlando di Pierre Hadot, mi sono ricordato della sua insistenza sul fatto che Socrate stesso fu spesso descritto come inclassificabile, atopos. Il disorientamento provocato da questa inclassificabilità, antica o moderna non importa, nasce dall’interminabile, mai sopita, rigorosa dialettica filosofica praticata da Hilary Putnam nei suoi scritti, proprio come esso derivò dalla vigilanza e attenzione filosofica, dalla mancanza di auto-compiacimento, praticate da Socrate nei suoi dialoghi. Socrate non si è mai ritirato, né Hilary Putnam. Hilary Putnam ha ricevuto, certo, molti onori nella sua eminente, e ancora straordinariamente attiva, carriera filosofica. Nel preparare questa laudatio, sono rimasto davvero stupito di scoprire che nell’elenco dei molti paesi che gli hanno conferito una Laurea honoris causa non troviamo l’Italia. Questo è tanto più sorprendente perché l’opera di Putnam è stata profondamente presente e influente fra i filosofi italiani, e per lungo tempo. Di fatto, non è raro scoprire che la prima traduzione in lingua straniera di un nuovo libro di Hilary Putnam sia quella italiana. Forse non ha ancora ricevuto una Laurea honoris causa in Italia perché si è ritenuto che ne abbia già ricevute così tante. Quale che sia la spiegazione di questa omissione, ha creato una situazione di ingiustizia filosofica, culturale e storica. Grazie alla visione del Rettore, Carlo Carraro, che sta trasformando Ca’ Foscari in una università veramente internazionale, e grazie alla saggezza dei miei colleghi del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e al nostro Direttore, Luigi Perissinotto, sono di fronte a voi, oggi, con grande gioia per partecipare alla rettifica di questa ingiustizia. Lasciatemi concludere la mia laudatio con questo pensiero: come membri di una comunità accademica abbiamo spesso l’abitudine di dire che siamo legati a una vita di ragione. Concretamente, tuttavia, non sappiamo sempre che cosa queste parole significhino. Vi propongo che se volete comprendere concretamente e in profondità che cosa significhi essere impegnati in una vita di ragione, non c’è miglior luogo da cui iniziare che leggere Hilary Putnam. © Arnold Davidson, tutti i diritti riservati Arnold I. Davidson è Robert O. Anderson Distinguished Service Professor all’Università di Chicago. In Italia ha insegnato all’Università di Pisa e all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È l’autore di “L’emergenza della sessualità” e co-autore del libro di conversazioni con Pierre Hadot “La filosofia come modo di vivere”. Ha curato testi di Michel Foucault e di Pierre Hadot in francese e inglese, ed è il co-direttore della collana “Philosophie du présent”, Vrin. Il suo libro più recente è “Religión, razón y espiritualidad”. Attualmente sta lavorando sulla filosofia ebraica contemporanea. |