Se Zuckerberg avvelena prima Clinton e poi Renzi [di Massimo Mucchetti]

|

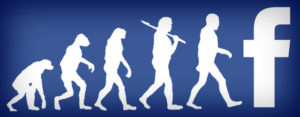

L’Huffington Post 12 novembre 2016. Farà Renzi la stessa fine di Hillary Clinton? Se è vero che l’assunzione del rischio Donald è stata la risposta della classe media americana impoverita alla supponente candidata di Wall Street, qualche timore per il destino del nostro Matteo dovrebbe affiorare in casa Pd. Non si bacia senza conseguenze la pantofola dei coniugi Moratti alla cena milanese per la raccolta di fondi a favore del Sì. Una tavolata da 30 mila euro a testa sborsati da una trentina di miliardari (alcuni in euro), apparecchiata chez Micheli la sera del 2 novembre, Renzi starring. I Moratti sono petrolieri che hanno fatto i soldi con l’Eni per decenni e si sono poi ulteriormente arricchiti con gli incentivi pubblici per le fonti rinnovabili e loro assimilate. Hanno militato a destra, e questo non è certo un problema di fronte alla Costituzione nella quale si devono ritrovare i diversi. Ma sul piano delle storie e degli stili di vita, dei gusti e delle culture, che c’azzeccano con il Pd questi re di denari di San Patrignano? Forse, per scongiurare l’equivalenza Clinton-Renzi, ci vorrebbe qualche notizia in più: chi sono questi nuovi amici del segretario; quanto hanno versato e sui conti correnti di quali associazioni; se hanno o hanno avuto relazioni d’affari con il governo. Naturalmente, le cene di fundraising all’americana non le ha inventate Renzi. In Italia il maestro fu Silvio Berlusconi. Ho chiesto a un signore, che ha partecipato a entrambe, se abbia notato differenze tra la cena milanese per Silvio in vista delle elezioni del 2001 e questa per Matteo. Risposta: “Nel 2001 eravamo più del doppio e l’obolo fu assai più leggero; allora, c’erano i cronisti fuori dalla porta, questa volta no; il Pd tace il nome dei benefattori come a suo tempo fece Forza Italia“. Per carità di patria nulla diciamo della stampa che nel 2016 dorme. Resta il punto politico. Che non riguarda soltanto il rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti e dei soggetti affiliati o il rapporto tra cassa e potere dentro il Pd. All’indomani della Brexit osservai su “Repubblica” che, come il Remain aveva il favore unanime della City e dei media britannici più importanti, così in Italia il Sì al referendum costituzionale godeva e sempre più gode del sostegno del vertice della piramide sociale: banche, assicurazioni, grandi gruppi industriali, le alte burocrazie delle associazioni di categoria, telegiornali, stampa. Intendiamoci, un tale sostegno funziona se devi semplicemente gestire il potere; se da casa di Francesco Micheli, che divenne ricchissimo facendo un affare senza gara con il Comune di Milano, ti sposti a casa del petroliere Garrone per un altro giro di fundrising e lasci che a Londra sia il tuo amico finanziere Davide Serra a organizzare il terzo giro. Ma si può dire altrettanto, se devi conquistare il voto di chi fatica a mettere assieme il pranzo con la cena? Il voto, per capirci, degli operai di Piombino, che non figurano nelle statistiche della disoccupazione ma sono ormai sottopagati e, non di rado, umiliati, perché i contratti di solidarietà dimezzano i salari e la ristrutturazione spesso dequalifica il lavoro. Andrà bene questa frequentazione dei salotti dorati per conquistare il voto di un giovane che, pur laureato a pieni voti, guadagna mille euro al mese e può essere licenziato da un giorno all’altro? Magari sì, magari andrà bene. In fondo, nel 1994 Berlusconi vinse alla Fiat Mirafiori. Negli Usa, tuttavia, la risposta è stata negativa. I declassati americani hanno scelto Trump. Del resto, anche Clint Eastwood, il protagonista di “Gran Torino”, lo ha fatto. Subiranno presto gravi delusioni. Ma il Pd di Hillary Clinton e di Obama (per quanto sia triste riconoscerlo) non li rappresenta. E ogni riferimento estensivo al Pd italiano – al Pd nel suo complesso, da Veltroni a Renzi – è puramente voluto. Con la puzza sotto il naso, i politologi di pronto impiego mediatico argomentano che questi declassati sono i bianchi senza laurea. Serie B. Alla Silicon Valley, invece, l’high tech, le start up, il venture capital, il goodwill, la market cap….vuoi mettere? I giovani svegli e preparati, all the smartest guys in the room, tutti pro Clinton. Fossi un trumpista, chiederei a questi soloni: ma quanto grande e’ ‘sta fucking Silicon Valley? Quanta gente ci sta? E chi resta fuori? Ma sono un senatore del gruppo del Pd e allora domando che cosa hanno in comune con Mark Zuckerberg i comuni mortali, anche bravi, anche professionali, bianchi o neri non importa, uomini o donne ancor meno. Zuckerberg? Che c’entra? C’entra tantissimo se lo consideriamo il futuro che ha già avviato la sua sfida all’uomo-cittadino. Cioè a noi. Allora, guardatelo. Maglietta, jeans e faccia da college. In effetti, lui sembra uno di noi. Stessa uniforme. Sembra, ma non è. Zuckerberg è molto diverso. Non so se, come dice Bersani, con Bernie Sanders i democratici americani avrebbero vinto. Non conosco abbastanza quel vecchio socialista che scalda i cuori. Ma sono quasi sicuro che le sinistre politiche formalizzate dell’Occidente non si sono interrogate abbastanza su chi sia Mark Zuckerberg, a suo tempo ottimo interlocutore di Obama. Anche se non di casa alla Casa Bianca come gli esponenti di Google. Questa pigrizia preclude alle sinistre la chance di formulare una proposta che riporti in gioco gli esclusi della globalizzazione finanziaria. Per svelare l’uomo Zuckerberg può bastare il film “The social network“. Ma se vogliamo saperne di più sull’uomo di potere Zuckerberg, esemplificazione dell’establishment ieri democratico oggi chissà, dobbiamo capire meglio che cos’è Facebook e quali squilibri genera. Primo, lo squilibrio del mestiere. Facebook offre al pubblico informazioni e immagini gratuite. Più o meno come una TV commerciale. D’altra parte, i ricavi di Facebook derivano dalla pubblicità. Per la tipologia dei servizi offerti e della loro remunerazione, Facebook è un editore. Il più grande del mondo: 2 miliardi di soggetti registrati che producono e usano i contenuti sul suo sistema di social media, scegliendoli secondo gerarchie offerte a ciascuno per mezzo di segretissimi algoritmi di proprietà aziendale. E però Facebook rifiuta i doveri dell’editore. Non paga diritti d’autore e non intende rispondere dei contenuti veicolati dai suoi social media, anche quando tali contenuti ledono la reputazione di terzi o sostengono la violenza e il terrorismo. Sostiene Zuckerberg: “Il nostro modello di business non lo prevede, siamo una piazza virtuale che non deve rispondere di quanto liberamente fanno i cittadini che la frequentano“. Falsa coscienza. Questa fuga dalle responsabilità regala enormi risparmi. E si traduce in valore di Borsa. Secondo, lo squilibrio della democrazia. I mass media del Novecento hanno esercitato una potente influenza sulla formazione dell’opinione pubblica. Nel bene e nel male. In ogni caso erano e sono riconoscibili e dunque, in qualche modo, responsabili. Facebook, editore sedicente non editore, no. Si chiama fuori. Il suo golden boy non si pone il problema degli effetti dei suoi algoritmi sulla democrazia. Questi algoritmi tendono a orientare le segnalazioni alle persone sulla base delle informazioni sulle medesime che l’azienda nel frattempo raccoglie. Una personalizzazione che favorisce non solo l’efficacia degli annunci pubblicitari ma anche la radicalizzazione delle opinioni. Giorno dopo giorno, infatti, ciascuno si abitua a rapportarsi soltanto con i propri simili e non anche con i diversi. Invece di aprire, Facebook chiude. In modo nuovo, controintuitivo, ma chiude. Le conseguenze politiche sono evidenti e pericolose. A suonare l’allarme è stata Angela Merkel, non Hillary Clinton. E nemmeno Obama. Nemmeno i cinesi. Forse perché, delle prime 18 comunità di utenti del mondo, 10 sono americane e 6 cinesi. Merkel chiede disclosure sugli algoritmi. Zuckerberg nega. Libertà o portafoglio? Terzo, lo squilibrio del lavoro. Si può sospettare che la cancelliera tedesca attacchi Facebook per proteggere la propria manifattura, quella automobilistica in primis, dalla conquista delle Over The Top, da Apple e da Google che lavorano ai droni. Bene: se così fosse, farebbe il suo mestiere. E noi? Dopo 40 anni di storia, Apple vale 560 miliardi di dollari, dispone di 230 miliardi di liquidità e da’ lavoro a 115 mila dipendenti. Dopo 19 anni di storia, Google vale 540 miliardi, ha 80 miliardi in cassa e occupa 53 mila persone. Dopo 12 anni, Facebook vale 360 miliardi, ne ha 26 in cassa e impiega 15 mila persone. Daimler, il maggior gruppo manifatturiero del mondo, 90 anni di storia, vale 66 miliardi di euro, ha 96 miliardi di debiti finanziari netti e occupa 284 mila persone. Il colosso industriale sembra avere piedi di argilla dal punto di vista finanziario a fronte delle tre OverThe Top americane. Vero. Ma chi dà da mangiare a chi? Come si formano i prezzi dei beni e dei servizi reali? E qual è la loro proiezione in Borsa? Dove sono i nuovi Monopoli? Chi assume più ingegneri? Chi investe di più? E’ curioso osservare come la minore (per ora) delle tre americane sia anche la meglio valutata a Wall Street. La più piccola, la più aggressiva, la più irresponsabile. E’ la logica della finanza sposata a una tecnologia che, per la prima volta dalla rivoluzione industriale, non genera posti di lavoro migliori e più numerosi di quanti ne distrugga nel complesso della società. Quarto, lo squilibrio sociale. Le imposte non saranno bellissime, come diceva con candore illuminista Tommaso Padoa Schioppa, ma senza imposte gli Stati chiudono. Ovviamente nessuno pensa di pagare zero imposte. Nemmeno il più feroce liberista. E tuttavia….erodere legalmente la base imponibile può fare la fortuna delle multinazionali che ci riescono. Zuckerberg erode senza tregua. E come lui, i buonisti del web, Sergei Brin e Larry Page di Google (ora Alphabet), e il cattivista Tim Cook, erede del grande e terribile Steve Jobs. Non che Volkswagen sia una verginella. Ma sono le multinazionali digitali a raggiungere le roditrici più temibili. Per restare al nostro eroe, Facebook scrive a bilancio imposte pari al 25% dell’imponibile. Tre anni fa era al 45%. Il risparmio fiscale è stato realizzato lasciando parcheggiata fuori dagli USA, in compiacenti paradisi fiscali, buona parte degli utili. Non saranno mai reinvestiti in patria, avverte la società. Zuckerberg li userà altrove. Dove le opportunità dischiuse dalla libera circolazione dei capitali gli sembreranno più convenienti. Oppure li terrà in cassaforte, estraendo solo il necessario per oliare le lobby. Il fisco americano non è accordo. Zuckerberg avverte i soci che Facebook potrebbe dover versare dai 3 ai 5 miliardi di dollari al Tesoro, ma giura che non accadrà. La convinzione del signor Facebook non è infondata. Il fisco americano punzecchia, ma il governo USA frena l’Ocse dove si dovrebbero ridefinire le regole comuni per evitare queste e altre forme di elusione fiscale. Tra loro le Over The Top non si amano. Facebook dice cose orrende di Google, ma quando si tratta di imposte marciano unite. Ora, la prima legge di un grande Paese per contrastare questo fenomeno l’ha varata il Regno Unito, primo ministro il conservatore Cameron. L’ha poi applicata con il guanto di velluto, ma l’ha varata. E il nuovo primo ministro Theresa May promette il pugno di ferro. Curioso. Merkel, Cameron, May, forse pure Trump. “The Economist“, pur difendendo la globalizzazione, si interroga sugli effetti negativi della circolazione dei capitali senza alcun vincolo. E apre, perfino, alla Tobin Tax. La destra sembra intestarsi la sinistra e i nipotini di Clinton e di Blair dove sono? Ma alla Leopolda, no? E là si sono fermati. Con la testa rivolta all’indietro: alla difesa del consumatore, che divenne la novità centrale nel discorso pubblico negli anni ’80 in concomitanza con l’affermazione della globalizzazione finanziaria. Là si sono fermati quando ormai è il lavoro – la manifattura, la cura delle persone, i servizi di base – la nuova vittima sacrificale. Il lavoro salariato e, spesso, il lavoro imprenditoriale. Ma per capirlo e cercare un rimedio le sinistre occidentali dovrebbero riavvolgere il film degli ultimi 40 anni con l’umiltà e il coraggio necessari a riconoscervi il segno e il perché di un’abdicazione al pensiero unico. Solo a quel punto, anziché rintanarsi nel rito infantile della rottamazione del capro espiatorio, si potranno uccidere i padri per poter continuare ad amarli perché sono la nostra storia, e dalla storia non si divorzia, ma amarli – magari non proprio tutti – da persone adulte e libere che tali sono perché si sono scelte la propria strada, la strada nuova che supera gli squilibri di Zuckerberg. |