Il Detector [di Guido Pegna]

|

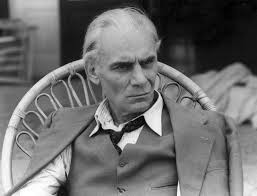

Ho sempre avuto poca simpatia per Roma. I nomi di vie, palazzi, eventi – il Quirinale, Palazzo Venezia, San Pietro, via dei Fori Imperiali, il Vittoriale, palazzo Grazioli, la marcia su Roma – mi rammentano cose detestabili. Tutta questa “romanità” mi riporta continuamente ai simboli e alle liturgie della magniloquenza fascista e alla ammorbante ipocrisia cattolica. Non c’è grandezza, come per esempio in San Pietroburgo, né simpatia accogliente come in Parigi, né sobria dignità come in Londra o la nascosta capacità di creare il futuro come avviene nel grigiore di Milano. Ho sempre evitato di andarci. Specialmente dopo quella volta che vi ero arrivato una sera tardi avendo necessità di andare molto presto la mattina dopo al ministero della pubblica istruzione, dove mi avevano detto che fino dall’alba si formavano code di professori e presidi provenienti da tutta l’Italia per questuare diritti e privilegi. Io dovevo cercare di sbloccare i misteri burocratici che ormai da più di un anno impedivano a me, giovane assistente universitario di ruolo, di ricevere il mio stipendio. L’università mi dava ogni tanto degli “anticipi”, ma lo faceva facendomi sentire come un derelitto a cui si dà l’elemosina, e che avrei dovuto in ogni caso restituire. Percorrevo dunque una strada abbastanza buia e totalmente deserta parallela al lunghissimo edificio della stazione Termini per raggiungere un alberghetto che avevo prenotato, quando sentii dei passi che mi seguivano. Avevo con me una borsa “ventiquattr’ore”, come si usavano allora, con tutte le carte della vincita del concorso e dell’assunzione. Perderle sarebbe stato per me rovinoso, in un mondo in cui non erano ancora diffuse le fotocopiatrici e le fotocopie. Accelerai, e sentii che anche i passi acceleravano e si avvicinavano. Spiccai una corsetta e anche l’inseguitore si mise a correre. Ora parecchio spaventato mi infilai sempre di corsa in un portone a caso, totalmente buio. Per miracolo trovai le scale sulla destra e cominciai a salirle, facendo i gradini a due a due, aiutato da una debolissima luce proveniente da finestroni che davano su un cortile interno. Continuai ad arrampicarmi in salita più veloce che potevo, uno, due, tre rampe, l’inseguitore dietro che ora non guadagnava più. Dopo un po’ sentii che si era fermato ansimando, e udii una voce catarrosa: “Ma va a fan’culo”, e brontolando poi vari “fan’culo” e “mortacci” cominciò a scendere rumorosamente le scale. Io aspettai seduto su un gradino ancora per un tempo lunghissimo prima di prendere coraggio, affacciarmi fuori dal portone, uscire in strada e continuare verso l’albergo. Come ho detto, andavo molto malvolentieri a Roma. Le cose stavano a questo punto quando per una serie di circostanze mi capitò di frequentare lo studio del fotografo Guido Vanzetti essendo io in quel momento l’unica persona in Italia in grado di creare gli ologrammi, possibilità scoperta nel dopoguerra dal grande Dennis Gabor1 ma realizzabile solamente a partire dalla disponibilità che si ebbe, intorno al 1960, dei primi laser a elio-neon. Vanzetti era molto interessato alle nuove tecnologie di sintesi e riproduzione delle immagini con tutte le caratteristiche di profondità, prospettiva e parallasse come era diventato possibile solo con gli ologrammi. Io dal mio canto avevo messo a partito la mia grandissima pratica di tutte le tecniche fotografiche più sofisticate combinata con una qualche mia naturale capacità di semplificare situazioni sperimentali complesse. In quei giorni di una dolcissima calda primavera, con Guido Vanzetti e con il mio amico Mimmo, che lavorava come fotografo sempre indeciso un po’ con Vanzetti e un po’ per conto suo, ce ne stavamo di primo pomeriggio stravaccati al sole per due o tre ore in un bar di Trastevere nei pressi di Piazza Renzi. Avevamo mangiato, male, da Augusto a Piazza Renzi, come si chiamava, su tavolacci di legno, con un foglio di carta gialla sotto il piatto, seduti su lunghe panche traballanti, essendoci anche sorbiti da parte di Augusto insulti e considerazioni sprezzanti sulla nostra condizione, secondo lui, di “morti di fame” e di “finocchi”. Da Augusto si poteva infatti ordinare mezza porzione di minestrone o, per esempio, solamente un bicchiere di latte. Seduti al bar osservavamo passare sul marciapiede davanti a noi le ragazze e le donne. Quell’anno la moda dettava l’uso di magliette sottilissime, quasi trasparenti, portate con nulla sotto. Un giorno Vanzetti osservò in tono assolutamente neutro, come se avesse visto passare un aereo in cielo: “Quest’anno vanno i capezzoli esposti”. Esibiva a quegli stimoli l’indifferenza dell’uomo navigato che ha visto e provato tutto. Io, che provenivo dalla morigerata e puritana Sardegna, ne ero affascinato. Come assistente a Cagliari, nelle mie ore perse avevo costruito un oggetto che realizzava secondo me in modo perfetto il concetto di “scatola nera”, di cui si era cominciato a parlare da poco nell’ambito delle ricerche in una disciplina nascente, la cibernetica, adiacente agli studi che a partire dal concetto di macchina di Touring avrebbero portato di lì a poco all’esplosione delle macchine seriali a stati finiti e programmabili: i primi computer elettronici. Una scatola nera teorica è un oggetto ideale non apribile che ha alcuni ingressi e alcune uscite, ma nessuno sa cosa c’e’ dentro. Uno dei problemi è di capire proprio questo sulla base di tutte le risposte che la scatola dà alle varie combinazioni degli ingressi. La scatola nera può eventualmente continuare a produrre in uscita sequenze di segnali anche dopo che gli ingressi sono cessati, manifestando in questo modo una sua normalmente insondabile autonomia (assimilabile al pensiero, secondo alcuni, o addirittura all’autocoscienza, secondo i più esagerati). L’oggetto che avevo costruito io era una scatola metallica non nera ma di colore avanina, grande all’incirca come una scatola da scarpe. Premendo un bottone su un fianco ciascuna lampadina di una serie di una quindicina, allineate sulla faccia superiore, cominciava ad accendersi e a spegnersi in modo casuale. In realtà, come in una rozzo modello di struttura neuronale, nei circuiti all’interno della scatola ogni lampadina influenzava tutte le altre con un grado di accoppiamento differente per ognuna2. Simultaneamente un suono soffiato, raschiato e continuamente variato veniva emesso dall’interno della scatola. L’effetto, a osservarlo un po’ a lungo, era sconcertante e quasi ipnotico. Fra le altre cose, sempre alla ricerca di applicazioni per le mie realizzazioni inutili, mi era venuto in mente di proporla come gadget per indurre il sonno: un sonnifero meccanico anziché chimico. Un giorno portai la mia scatola nera a quel bar. Mi incuriosiva il modo in cui l’avrebbe presa in considerazione Vanzetti, sempre curiosissimo. A Cagliari la tenevo su uno scaffale, ben visibile dal corridoio, nella stanza in cui lavoravo all’istituto di Fisica. Per molti giorni il mio collega Malvolti, curioso ma orgoglioso, oltre che invidiosissimo, passando davanti a quella porta l’adocchiava girando di scatto la testa di novanta gradi, con il rischio di farsi venire una distorsione cervicale, ma non aveva fatto altro. Un giorno, non potendo più resistere, entrò e “Ciao Guido, ciao Guido. Che bello, che bello”, starnazzò togliendosi gli occhiali e guardando la scatola da vicino “Cos’e’? Cos’e’?” Lì per lì inventai una sciocchezza. “Un detector di stati d’animo”, dissi. “Bello, bello, interessante, interessante”, disse, e se ne andò, penso assai sconcertato dalla assurdità delle funzioni di quell’oggetto su cui avrebbe voluto scuriosare molto di più, ma trattenendosi con dolore dal fare altre domande. Per poi andare in giro a dire che io ero uno sfaticato, o un pazzo che invece di lavorare mi divertivo a prendere in giro i colleghi con degli scherzi cretini. Quel giorno portai con me il “detector” al bar e lo appoggiai sul tavolo di fronte a noi. Vanzetti, curiosissimo, volle sapere subito cosa era e a cosa serviva. Questa volta dissi la verità. “Questo è l’oggetto inutile perfetto”, gli spiegai, “realizza la sua esistenza completamente entro se stesso, ma nessuno sa come!”. Vanzetti era entusiasta. Si mise una mano sulla zucca pelata e ridacchiando sotto la folta barba castana, rivolgendosi ora a me e ora a Mimmo ripeteva “L’oggetto inutile perfetto! L’oggetto inutile perfetto!”. Raccontai anche la storia del detector di radiazioni e di Malvolti. Mimmo allora prese la scatola e cominciò ad andare qua e là con un viso serissimo avvicinandola, sempre in funzione, prima a un muro del bar, poi appoggiandola su un altro tavolino con delle turiste straniere che si misero a emettere strillozzi acutissimi, oppure mettendola per terra in vari punti. Il suono continuamente variato si udiva chiaramente. Era seduto da solo, a un tavolo vicino, Gian Maria Volonté, bello, abbronzato, in blue jeans, maglietta blu e sandali da frate. Con la testa leggermente reclinata all’indietro e gli occhi socchiusi osservava anche lui le donne che ci passavano davanti. A un certo punto, evidentemente infastidito, volse appena lo sguardo verso di noi e scandì con la sua voce sonora queste precise parole:“La paranoia della provocazione”. Poi si alzò e se ne andò3. 1 Dennis Gabor ricevette il premio Nobel della fisica nel 1971 per l’invenzione dell’olografia. 2 Avevo ben presente un famoso lavoro del 1943: “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity” di McCulloc e Pitts, nel quale veniva introdotto il concetto di neurone artificiale. Questo è un combinatore lineare a soglia, con dati binari multipli in entrata e un singolo dato binario in uscita: un numero opportuno di tali elementi, connessi casualmente in modo da formare una rete, è in grado di calcolare semplici funzioni booleane. Un tale sistema è anche dotato di capacità di apprendimento, nel senso che dopo che lo si è ammaestrato a risolvere un certo numero di casi simili, è in grado di risolverne di nuovi dello stesso ambito. 3 Guido Vanzetti è morto da molto tempo, come d’altronde anche Gian Maria Volonté, le cui spoglie riposano, come da sua volontà, sotto un albero nel piccolo cimitero dell’isola della Maddalena, in Sardegna. Lo studio Vanzetti non esiste più, ma di lui resta una traccia reperibile nell’immenso web: una lettera aperta pubblicata sul settimanale l’Espresso del 13 giugno 1971 sul caso Pinelli contro il commissario Calabresi che fu firmata da lui e da molti intellettuali dell’epoca, fra i quali Cesare Musatti, Marco Bellocchio, Luciano Bianciardi, Gio Pomodoro, Gillo Pontecorvo, Luigi Comencini, Furio Colombo, Umberto Eco; in tutto 749. Altri invece, come Paolo Mieli e Carlo Ripa di Meana ritrattarono l’appello. Per un caso quasi incredibile, di cui parlerò in un’altra occasione, il suo più bell’ingranditore, un Durst Laborator 13 x 18 con testa a colori dotata di filtri dicroici continui, un apparecchio che costava come un mezzo appartamento, è ora nella soffitta della mia casa sull’isola di San Pietro, in Sardegna. *Fisico. Università di Cagliari. Scrittore. Inventore

|

ma che bel racconto!

Come in altri racconti e scritti Pegna riesce ad unire le sue passioni, quella per la scienza e quella per lo scrivere. Non so quale delle due prevalga perché non sono in grado di valutare il valore scientifico delle sue scoperte” inutili” ma, certamente, riesce a descriverle con uno stile divertente e godibile che solo di pochi è un dono.

Guido, il Prof. Guido Pegna, inizia con una dichiarazione poco amabile di Roma dei suoi monumenti e tante altre cose che non ama della Roma Imperiale. La cronaca che segue, piena di bei momenti “romani” sembrerebbe smentire il passo d’inizio. A metà sembra di sentire uno splendido monologo di Giorgio Gaber “La Paura”. Più avanti si lascia conquistare dalla Roma sonnolenta. Un insieme di memorie interessanti che mi riportano dentro anni vitali quando parla di ologrammi (visti grazie a lui la prima volta a Cagliari), veramente un grande sperimentatore.

sopra incollo il link per il brano di Giorgio Gaber

eccolo

http://www.youtube.com/watch?v=Z4Kpnoi4Wso