Ritorno a Cirene. Gli archeologi italiani dopo un’interruzione di quasi 5 anni dovuta al terrorismo riprenderanno gli scavi nel sito greco-romano, uno dei più importanti del Nord Africa [di Giulia Castelli Gattinara]

|

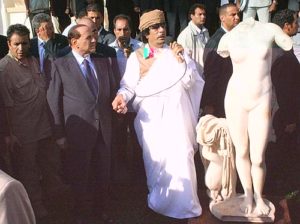

Il Giornale dell’Arte, numero 387, giugno 2018 Tenuti lontano per quasi cinque anni dagli estremisti islamici, gli archeologi italiani tornano a Cirene, uno dei siti greco-romani più importanti del Nord Africa, dove scavano dal 1910. L’Università di Chieti-Pescara ha fornito agli archeologi del Department of Antiquities of Lybia tutto il sostegno possibile e i libici hanno presidiato il sito asserragliandosi all’interno. Hanno intercettato ladri e tombaroli, evitato il trafugamento di sculture, recuperato pezzi rubati che stavano per essere venduti. Protocolli integrati di telerivelamento, un monitoraggio indiretto e diretto e una continua e proficua collaborazione hanno preservato quello straordinario patrimonio Organizzato dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, l’incontro dedicato a Cirene tenutosi il 14 maggio a Roma nel Complesso Monumentale del San Michele ha fatto il punto della situazione in uno dei siti grecoromani più importanti del Nord Africa, dopo un’interruzione di quasi cinque anni dall’ultima missione archeologica, quella dell’Università di Chieti nell’area della necropoli. Dopo quella data (gennaio 2014), l’arrivo di gruppi estremisti riferiti all’Isis ha impedito l’accesso alla zona a tutte le missioni straniere, tra cui quattro italiane che contano in Cirenaica una lunga tradizione cominciata nel 1910 e proseguita con il ritrovamento, pochi anni dopo, della famosa Venere da noi restituita in pompa magna a Gheddafi nel 2008. La virtuosa storia delle ricerca italiana si è interrotta solo quando gruppi di estremisti islamici sono penetrati in Libia, approfittando della mancanza di leadership dopo la caduta di Gheddafi. Inutile dire che la memoria di ciò che era successo in Siria, a Palmira, spaventava enormemente la comunità internazionale, dato l’alto profilo dei siti archeologici libici, patrimonio Unesco. Alto profilo anche per via delle scoperte avvenute proprio negli ultimi anni grazie agli scavi condotti dalle Università di Chieti e di Urbino, rispettivamente nelle aree della necropoli, del Santuario di Demetra e dell’agorà. Era il 2007 quando, grazie alla missione di Chieti, tornarono alla luce le prime tombe monumentali di Ain Hofra: quattro sarcofagi istoriati di età romana imperiale e un gruppo di statue alte quasi due metri che ancora oggi giacciono nei magazzini in attesa di essere studiate e restaurate. L’allestimento di un Padiglione delle Sculture all’interno di ex edifici militari italiani di epoca coloniale doveva essere solo il primo passo di un più ampio e moderno polo museale. Al suo interno, sotto la direzione di Emanuela Fabbricotti, veterana dell’archeologia cirenaica, sono state ordinate e catalogate opere da far invidia ai migliori musei del mondo. Solo la statuaria conta una collezione di oltre 150 pezzi: oltre alla Venere restituita, una testa policroma di Zeus del V secolo a.C. proveniente dal grande Tempio periptero, diversi kouroi e korai di epoca arcaica con le capigliature che ricordano ancora l’iconografia egizia, due sarcofagi istoriati, la monumentale sfinge del VI secolo a.C. che a oggi è la più completa esistente, posta in cima di una colonna ionica alta sei metri (sei tonnellate praticamente issate a braccia dagli archeologici di Chieti insieme agli operai della Soprintendenza di Cirene), un’imponente Demetra seduta, un raffinato gruppo delle tre grazie in marmo pentelico e un’infinità di busti femminili di divinità funerarie, velate o prive di volto. Nel frattempo la missione archeologica di Urbino, sotto la direzione di Mario Luni, oggi di Oscar Mei, scopriva all’inizio del 2000 il nuovo Santuario di Demetra: tempio, altare, propileo monumentale, teatro e sacelli, a conferma di quanto raccontato da Callimaco nel III secolo a.C. sulla processione femminile che si teneva in occasione delle Tesmoforìe, le feste autunnali dedicate a Demetra, quando tutte le donne della città si recavano al santuario fuori le mura, dove le cerimonie si prolungavano per tre giorni e tre notti. Da un punto di vista scientifico, il ritrovamento costituisce una rarità. Sepolto dal crollo di un terremoto avvenuto probabilmente alla fine del III secolo d.C., il santuario è uno dei pochi che consente oggi agli archeologi uno studio con metodologie scientifiche moderne. Nel 2013 era appena cominciata l’anastilosi del secondo ordine di colonne, quando il lavoro della missione italiana, e di tutte le altre, fu definitivamente interrotto. Altro cantiere non meno importante era il Santuario dei Dioscuri in un’area centrale vicino al Ginnasio-Caesareum. Qui avvenne il fortunato ritrovamento di un vaso risalente alla fine del VII secolo a.C. con iscrizione del dedicante in onore dei gemelli divini, che conferma ciò che narravano le fonti antiche riguardo alla costruzione del Dioskourion da parte di Batto, primo re di Cirene, lungo la via Skyrotà utilizzata per le processioni in onore di Apollo che scaccia i mali. «Lo scavo è ancora aperto, avverte oggi Oscar Mei, ci stavamo lavorando, poi la situazione è precipitata con l’arrivo di Daesh. Completare i saggi sarà una delle prime cose da fare al nostro ritorno». Abbiamo chiesto maggiori dettagli a Oliva Menozzi, direttrice della missione archeologica di Chieti, l’ultima ad aver lavorato in Cirenaica. Che cosa cambia a Cirene con l’arrivo della Primavera araba? Uno dei furti più clamorosi avvenuto nel 2011 riguarda il Tesoro di Bengasi, studiato dalla collega Serena Ensoli dell’Università di Napoli 2, custodito nel caveau della ex Banca di Libia di quella città: tre casse di materiali preziosi rinvenuti durante gli scavi italiani degli anni Venti e Trenta, tra cui 7mila monete d’oro, d’argento e di bronzo che vanno dal VI secolo a.C. fino alla Roma imperiale. Da qualche tempo sul web riusciamo a rintracciare diversi reperti trafugati. Abbiamo un ricercatore francese (Morgan Belzic) che svolge in modo egregio esclusivamente questo compito: cercare sul web le opere sospette e segnalarle. Ma un po’ tutti ormai abbiamo questa mania. Siamo riusciti a fermare due aste importanti tra il 2014 e il 2015 in cui veniva messa in vendita una rara divinità funeraria, di cui non avevamo altri esempi iconografici: un busto femminile che tiene in mano la statuetta di una Kore, evidente sincretismo con il mito di Persefone tirata fuori dall’Ade. Altro esempio virtuoso è stato un recupero effettuato direttamente dal soprintendente di Cirene su nostra segnalazione, grazie a un video in cui i colleghi libici hanno riconosciuto la casa dove due personaggi incappucciati di nero cercavano di vendere il reperto. Anche in questo caso si trattava di una divinità ctonia che tiene tra le mani una piccola Venere. La scultura aveva ancora la patina rossastra dovuta all’ossidazione del terreno della necropoli particolarmente ricco di ferro. Con i bulldozer stanno intervenendo pesantemente nella necropoli e lambendo pericolosamente il nuovo Santuario di Demetra. Noi segnaliamo le aree a rischio monitorate attraverso immagini satellitari e gli archeologi libici cercano di fermare gli abusi, anche se è una lotta improba. Un’altra iniziativa importante, cofinanziata dal Ministero degli Esteri che contribuisce alle missioni in Libia, sono i corsi di formazione condotti dalle nostre Università insieme al Mibact. I colleghi libici in questi anni sono potuti venire in Italia per periodi formativi che hanno consentito loro di imparare tecniche di restauro e consolidamento in modo da poter intervenire in modo appropriato ed eseguire interventi di primo soccorso sui siti danneggiati. Avrete una scorta? |