Ma perché non viene definitivamente accantonato il Progetto dei parcheggi sotto le mura di Cagliari? [di Franco Masala e Maria Antonietta Mongiu]

|

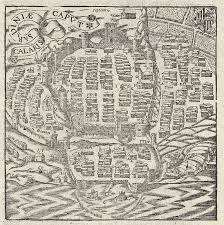

Ci risiamo. Non c’è giunta, a manca o a destra, in comune o in regione, che negli ultimi lustri non ci provi con progetti che intendono il patrimonio storico archeologico e storico architettonico, per dirla con Giacomo Leopardi, come “sgabello” del cattivo gusto e di interessi assai lontani da quelli previsti dalla Costituzione. E’ il caso, ancora una volta, del Progetto “Sistema coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico – Parco del Cammino nuovo”. In breve. Dopo la giunta Floris che nel 2006 provò a trasformare le mura e i baluardi di Cagliari in un parcheggio impattante e distruttivo, quella di segno opposto, appena insediatasi, si è pervicacemente impegnata a fare lo stesso e quindi il contrario di quanto la coalizione aveva promesso in campagna elettorale in materia di sostenibilità e di processi partecipativi. Mai nulla contro il bene comune aveva convinto opinione pubblica e cultura della città all’alternativa. Si capì subito che così non sarebbe stato e che il continuismo l’avrebbe spuntata. Quando nel 2013 scrivemmo una scheda, riproposta di seguito, per far conoscere l’importanza del luogo, erano passati due anni e mezzo dal suo insediamento ma non si registrarono cambiamenti sulla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Anzi si registrò un arretramento. Delibere pasticciate, improvvisazione, conflittualità, nessuna visione qualificante della città e della sua plurimillenaria storia. L’amministrazione si precipitò a recuperare progetti che persino Floris aveva accantonato perché avevano suscitato l’indignazione dei più, compreso il sindaco quando era consigliere comunale. L’impegno di associazioni e di singoli cittadini ne impedì infine la prosecuzione. Adesso ci risiamo. L’attuale amministrazione di Cagliari con un sindaco che aveva giurato discontinuità, che non avrebbe consumato un metro quadro in più di suolo, che avrebbe adeguato entro dicembre del 2019 il PUC al PPR (inconsapevole di cosa concretamente significasse), ebbene riprende il progetto di trasformare le mura di Cagliari in un parco macchine e lo spedisce in Regione. La giunta Regionale prontamente gli va dietro con la Delibera N. 15/6 del 24.03.2020 “Sistema coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico – Parco del Cammino nuovo. Proponente: Comune di Cagliari. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006” . Ma perché non revocarlo definitivamente piuttosto che sottoporlo a VIA? Per tabulas il luogo è tutelato dal punto di vista paesaggistico e, comunque, sempre ai sensi del Codice Urbani e della Convenzione europea del paesaggio, è parte imprescindibile dell’identità della città così come i cittadini la percepiscono. Il Presidente Solinas era ignaro anche stavolta di un progetto problematico che immediatamente avrebbe procurato indignazione? Non conosceva neanche questa Delibera? Ma perché le massime istituzioni autonomistiche che sono state capaci di far diventare il paesaggio sardo, definito intrinseco all’identità dell’isola come la lingua, parte integrante della Costituzione non se fanno garanti piuttosto che costantemente negarlo? Ma sembra questo il momento di discutere di progetti di tal fatta piuttosto che salvaguardare il bene comune, in primis la salute pubblica? Perché mentre i cittadini e le cittadine comuni non sanno come la Sardegna uscirà dall’attuale stato di emergenza e cosa sarà delle loro vite, la Regione continua a produrre Delibere contro il paesaggio naturale e storico? Il mondo sta talmente cambiando e la Sardegna anche di più visto il diffuso livello di povertà, ignorata fin qui, e che non sarà risolta moltiplicando il cemento che ci ha lasciato solo cattedrali nel deserto. Sembra proprio che l’insopprimibile senso del cemento in Sardegna non conosca differenze di schieramento e di generazioni politiche. Si abbia il coraggio di ritirare definitivamente tale progetto che vuole solo manomettere un bene identitario tra i più rilevanti nella storia delle fortificazioni del Mediterraneo e vuole inoltre riprodurre un modello di gestione della mobilità urbana che dopo la fine dello stato di emergenza dovrà essere totalmente rivisto. ********************************************************************************** Cagliari dalle bianche mura. www.sardegnasoprattutto.com 4 marzo 2014/ E’ passato un anno dalla pubblicazione di quest’articolo in La Nuova Sardegna il 25/01/2013 e, due giorni dopo, in Sardegna Democratica. Eravamo convinti che l’amministrazione comunale di Cagliari avrebbe fatto un passo indietro dalla follia di voler manomettere le mura occidentali di Cagliari ed un paesaggio tutelato dal PPR del 2006. Ebbene non è accaduto. Pare invece che il progetto dei parcheggi in via del Cammino Nuovo proceda nel suo iter in poca coerenza con l’auspicio che Cagliari diventi Capitale europea della cultura (ndr). “Ha tre sobborghi questa città, come dichiara la dipintura qui aggiunta ed è cinta di fortissime mura”, così Sigismondo Arquer accompagna la veduta di Cagliari, edita a Basilea nel 1550. La xilografia “Calaris Sardiniae Caput “, nella ” Cosmographia Universalis” di Sebastiano Munster, è la prima rappresentazione realizzata a stampa della forma urbis. E’ precisa nella suddivisione della città murata in Castello e nei tre sobborghi Gliapola o Marina, Stampace, Nova Villa o Villanova. Arquer correda la Carta con una legenda in cui lettere indicano i più importanti manufatti della città. Malgrado le modifiche della forma urbana, da Filippo II di Spagna, re di Sardegna dal 1556 al 1598, fino ai Piemontesi, è il palinsesto costantemente riprodotto in Atlanti e pubblicazioni in Italia ed in Europa. All’indomani della battaglia di Lepanto, si ripensarono le mura di Karalis, città fortificata fin dal munitus vicus di età punica. I Pisani nel 1217, con la concessione del Castellum castri de Kalleri da parte di Benedetta, giudicessa di Cagliari, avevano iniziato di fatto l’urbanizzazione di Castello fino a quel momento marginale nelle diverse fasi storiche. La configurazione di allora perdura. Con la caduta di Santa Igia, ad opera dei Pisani nel 1258, fu trasferita la sede vescovile nel versante orientale di Castello e completata la chiesa di Santa Maria a cui fu aggiunto il titolo di Santa Cecilia già della cattedrale giudicale. Dopo la concessione del “Regnum Sardiniae” a Giacomo II d’Aragona (1297), i Pisani corredarono Castello di mura e torri inglobando manufatti preesistenti (punici, romani, tardo antichi, medioevali). L’architetto Giovanni Capula disegnò e realizzò, tra il 1305 ed il 1307, tre torri di cui due (San Pancrazio, Elefante) connotano ancora oggi il paesaggio urbano. Ciò malgrado nel 1326 Castello cadde nelle mani dei Catalani che urbanizzarono ulteriormente il colle trasformandolo nel cuore amministrativo, politico, economico di Cagliari, ruolo mantenuto fino agli inizi del 1900 con la costruzione del nuovo Palazzo Comunale in via Roma. Sigismondo Arquer documenta dunque nel 1550 un processo plurisecolare. Nel versante occidentale indica il torrion di santa Croce, di età pisana, che forse corrisponde alla torre interna del basso fianco di San Giovanni, meglio conosciuto come basso fianco di Santa Croce, messo in opera, nel suo attuale assetto, a partire dal 1727. E’ di evidenza il Fosso di San Guglielmo da un originario Sant’Andrea all’eremo. Si tratta della porzione di un habitat rupestre di cospicue dimensioni, di lunga frequentazione, di varie destinazioni d’uso. L’habitat si riconosce anche nei toponimi Sa Cova de San Gulielmo e Sa Costa riportati da Rocco Cappellino (1577). Sa Costa corrisponde alla direttrice dalle attuali vie Spano/Manno fino al viale Buon Cammino ed include una ramificata rete di cavità naturali ed artificiali (oggi occultate in abitazioni, locali pubblici, porzioni di mura etc.). Le più note e quelle visibili sono le cripte di Sant’Efisio e di Santa Restituta ma fino ai recenti interventi si riconoscevano la chiesa fuori terra di Sant’Andrea (posta da Arquer all’ingresso del Fosso omonimo), arcosolii tardo antichi scavati in roccia, un eremo articolato ed arredato persino da bacili, ed infine un ospedale in grotta messo in opera durante la seconda guerra mondiale. Nella “Calaris Sardiniae Caput ” di Arquer è evidenziato un terrapieno sottostante l’attuale Cortina di Santa Croce che attutisce il salto di quota tra Castello e Stampace, ancora cinto da fortificazioni di cui residua in via Ospedale la torre pisana degli Alberti, inglobata nel complesso dei Gesuiti. Il muro a scarpa del terrapieno, risistemazione di una preesistenza altomedievale, è visibile in via Santa Margherita dopo lo sventramento del secondo dopoguerra. Nello spazio dell’attuale strada insisteva infatti una spina di edifici, tra cui la chiesa di Santa Margherita demolita nel 1947. Ad est ciò che rimaneva di un’ulteriore spina, inglobante la chiesa di San Giorgio (attuale via Fara), è stato ripetutamente oggetto di demolizioni fino all’abbattimento ultimo nel 1994. In questo stratificato e delicatissimo contesto è stato a più riprese proposto un parcheggio sotterraneo (precisamente tra il basso fianco di Santa Croce e le case ed il terrapieno di via Santa Margherita). Più volte rigettato, è stato riproposto ed approvato dall’attuale amministrazione di Cagliari che ha bandito “velocemente” per la sua realizzazione un bando per un appalto “integrato complesso”. Le mura di Castello ultimo brano di una delle più poderose cinte fortificate del Mediterraneo, vistosamente aggredite dopo la cancellazione di Cagliari dall’Elenco delle Piazzeforti (1866) devono essere solo conservate nel loro contesto e rese fruibili nella loro residua interezza. Tutto il resto non è compatibile né con la sensibilità dei cittadini né con le leggi di tutela vigenti. A maggior ragione dopo la Sentenza n. 33 del 2013 del Tar Sardegna su Tuvixeddu. |

Tanti gli amministratori privi di visione storica, insensibili e incapaci di porsi seriamente il problema della tutela , conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico.

… ma cali paesàgiu, identidadi de istória, de cultura, de língua! Ma cali «la Regione continua a produrre…» ita est unu Moloch e no responsabbilidadis cun nòmini e sangunau?! Est s’identidadi de is afàrius e de su dinai (in nome del lavoro e dell’occupazione, mancai, de is banchieris e bancàrius, fortzis), est s’identidadi de una civiltadi ammachiada a costu de morri de tràficu, màchinas a arrius a dónni’ora e incuinamentu de arrespirai sempri a pieni polmoni. Si no benit un’àteru tziu Viru Corona a ponni unu pagu de calma e, fase 2, tutto sarà come prima. De su restu, de su dinai a muntonis ita si ndi podit fai si no a dh’ispendi e moltiplicai a muntonis? Chi no si potzat mai cambiai trabballu e afàrius e lassai sempri is mortus de fàmini, de maladias e de disismpreu abetendi s’alimúsina de su bonugoru?

Condivido. Sul parcheggio sotterraneo a Santa Croce sarà utile ribadire quanto ho detto negli anni.

– Dal punto di vista costruttivo è insensato scavare ai piedi del grande bastione di Santa Croce, realizzato per parti nel tempo, rifasciato alla sua base in fasi storiche perché labile, poi oggetto di movimenti e consolidamenti continui. I progetti sottovalutano la fragilità del bastione, la cui reale struttura interna è ignota.

– Dal punto di vista architettonico il progetto non aggiunge nulla, anzi. Non sono ben in evidenza le impattanti rampe di cemento, le prese d’aria (cosa non trascurabile, vedi quelle ridicole del bastione-parcheggio a est), per non parlare dell’ascensore di risalita, sognato in sovrapposizione del torrione cilindrico di Santa Croce, individuato all’angolo del bastione a valle del “ghetto”. Una torre monumentale.

– Dal punto di vista percettivo si deve valutare bene che il tutto appare nel panorama soprattutto visto dall’alto, quindi amplificato in ogni suo segno.

– Sul piano funzionale poi, cosa dire di più di quello che la disciplina afferma da quarant’anni sugli attrattori di traffico e sull’allontanamento delle auto centri storici?

Questo progetto (concepito negli anni novanta e al tempo già vecchio, per una città che allora non aveva un metro di zona pedonale perché le rifiutava) deve essere accantonato. Il contesto urbano è preziosissimo e ancora sotto la polvere. Si spendano le energie per lenire le ferite di una parte di città, Stampace, ripetutamente offesa e mai ben curata.

…

Questo accade, mentre Telmo Pievani sta raccontando su Radio3, a “Le meraviglie”, le mura venete di Bergamo?!

A Cagliari fastidiosi rocciai da scavare, per infilarci macchine; a Bergamo

(la Wuhan italiana, per tornare al bell’articolo di Franco Masala sulla “geografia del COVID 19”) patrimonio dell’umanità. Provate ad ascoltarlo (in podcast), il filosofo, dico almeno gli amministratori di sinistra, provino ad ascoltarlo.