Lettera a Michela Murgia sulle categorie di «autonomia» e di «confine» [di Silvano Tagliagambe]

|

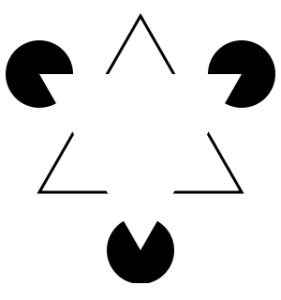

Cara Michela, i problemi che tu poni nel tuo intervento sono talmente importanti da richiedere un dialogo confidenziale e schietto, al di fuori dei soliti schemi formali e procedurali. I filosofi spesso sono astratti e rischiano di vivere nelle nuvole, come denunciava già ai suoi tempi Aristofane, ma le categorie che usano sono collaudate, frutto di uno sviluppo non casuale del pensiero, e vanno maneggiate con cura. Questo vale anche, e a maggior ragione, per concetti così fondamentali come quelli di «autonomia» e di «confine». Tu dici che l’autonomia è un concetto debole e indebolente e fondi tutto il tuo ragionamento politico su questo presupposto, che però è falso, per cui tutto ciò che ne consegue risulta inquinato in quanto, come già dicevano gli antichi pensatori “Ex falso sequitur quodlibet”, da una premessa falsa si può trarre tutto ciò che si vuole, a piacere, senza alcun fondamento. Quanto sia poco corretto considerare debole e indebolente la categoria di autonomia ce lo dice un pilastro del pensiero scientifico contemporaneo come la teoria dei sistemi autopoietici di Maturana e Varela, autori richiamati anche da Maria Antonietta Mongiu nel suo intervento. Il termine «autopoiesi», da «auto», se stesso, e «poiesis», creazione, è stato coniato nel 1972 da questi due biologi per riferirsi a una particolare tipologia di sistemi, contemporaneamente aperti e chiusi dal punto di vista operativo e organizzativo. Ciò significa che, nel corso della loro interazione, ciascuno di essi può modificare sia la sua organizzazione, sia l’organizzazione delle sue interazioni, in modo tale, però, che queste modificazioni avvengano solo in ragione della struttura e organizzazione propria di ognuno dei sistemi coinvolti e in ragione della struttura e organizzazione della loro rete di interazioni. Le modificazioni strutturali che avvengono all’interno di ogni sistema di questo tipo possono, da questo punto di vista, essere spiegate in modo adeguato e soddisfacente se non sono viste come semplici risposte adattative agli stimoli esterni, ma vengono altresì poste in relazione a una dinamica di stato interna che dia conto, unitamente alle sollecitazioni recepite da contesti “altri”, del cambiamento strutturale verificatosi all’interno. L’adattamento cessa dunque di essere la categoria centrale per la ricostruzione della loro dinamica. Quest’ultima è, più appropriatamente, il risultato dello sforzo dei sistemi medesimi di modificarsi, in conformità alla loro struttura interna, in maniera tale da mantenere inalterata la corrispondenza con l’ambiente anche in presenza di modificazioni di quest’ultimo. Un sistema autopoietico, tramite la sua determinazione strutturale interna e proprio in virtù di essa, seleziona tra gli stimoli provenienti dall’esterno quelli significativi, cioè funzionali al mantenimento e alla valorizzazione del suo specifico profilo e dell’organizzazione che lo caratterizza; scarta quelli non significativi; determina la direzione e la modalità dei cambiamenti di stato interni, in funzione della conservazione dell’invarianza sia della propria organizzazione, sia della corrispondenza con l’ambiente, cioè della stabilità degli scambi con quest’ultimo. Tutto questo è espressione di una capacità attiva e costruttiva tutt’altro che indebolente, fondata proprio sull’autonomia. Proprio il riferimento a questa categoria consente di capovolgere (e questo è il punto) l’immagine dei processi evolutivi: a quella tradizionale, che individua la direzione dei processi evolutivi in un’ipotetica ottimizzazione progressiva dell’adattamento dei sistemi rispetto all’ambiente, ne subentra un’altra, che interpreta invece tale direzione come il risultato di una stretta interrelazione e interazione fra sistemi diversi in funzione della conservazione sia della continuità dell’organizzazione dei sistemi, sia dell’equilibrio sistema/ambiente. Per le caratteristiche appena enucleate ed enunciate, un sistema autopoietico è caratterizzato non dai suoi rapporti di input e di output ma da quella che viene generalmente chiamata la sua chiusura operazionale. Il riferimento a quest’ultima nozione evidenzia il fatto che siamo in presenza di sistemi definiti come un’unità composita, come una rete di produzione di componenti che: a) attraverso le loro interazioni rigenerano ricorsivamente la rete di processi che li producono; b) realizzano questa rete come un’unità attraverso la costituzione e la specificazione dei loro confini nello spazio nel quale esistono. Un sistema di questo genere è, appunto, autonomo: pur essendo, ovviamente, aperto alle interazioni con l’ambiente, nel senso che scambia con quest’ultimo massa, energia, informazione, è però caratterizzato proprio da quella che abbiamo appena chiamato la “chiusura operazionale”, definizione che vale a far capire che il risultato dei suoi processi coincide con quegli stessi processi, cioè che è in grado di non subire passivamente, a mo’ di istruzioni alle quali conformarsi, gli stimoli esterni, ma di recepirli, trasformandoli in dinamiche interne che ne garantiscono lo sviluppo e la crescita. Il concetto di autonomia, giova ripeterlo, è pertanto tanto poco debole e indebolente da essere la chiave del funzionamento dei sistemi non definiti da meccanismi di controllo esterni (eteronomi), ma che ricadono al contrario in quella definita da meccanismi interni di auto-organizzazione, e che proprio per questo sono padroni del proprio destino. Se dunque si vuole fondare la legittimità e l’esigenza di posizioni quali quelle indipendentistiche che tu sostieni bisogna farlo con argomentazioni diverse da quelle che partono dalla premessa di una presunta debolezza intrinseca della categoria di autonomia. Stesso discorso va fatto per la categoria di confine, alla cui analisi ho dedicato già molti anni fa un intero libro, l’Epistemologia del confine. In questa analisi prendo avvio da una precisa circostanza riguardante la specifica organizzazione del nostro apparato percettivo e cognitivo e le sue modalità di funzionamento. Si tratta del fatto che il mondo visivo delle specie che possono focalizzare la luce per formare immagini deve essere caratterizzato dalla presenza di figure segregate e ben distinte rispetto allo sfondo. Date le proprietà della luce, ci sono pochi modi per ottenere ciò. Un modo, generalissimo, è di ricavare margini o bordi, e quindi confini, laddove la stimolazione fisica rileva delle differenze. Il problema naturalmente è che in molte circostanze tali variazioni fisiche possono essere assai poco nette, per non dire indistinte, oppure possono essere presenti solo a tratti (pensate a un animale che si muove nel fitto del fogliame). Ecco allora che per mezzo della selezione naturale sono stati messi a punto dei meccanismi di interpolazione che, usando regole piuttosto semplici basate sulle regolarità statistiche dell’ambiente (similarità di colore, chiarezza e tessitura, continuità di direzione, movimento comune delle parti ecc.) estraggono, a uso e consumo dell’animale che ne ha bisogno, margini anche laddove non ve ne sono. Lo dimostrano le cosiddette figure di Kanizsa in foto. In questa figura si vede indubbiamente un triangolo bianco che copre parzialmente un triangolo a solo contorno nero con la punta in su e tre gruppi di dischi neri che appaiono completarsi. Il piccolo particolare è che questo triangolo bianco fisicamente non c’è. Nello spazio fisico si riscontrano soltanto tre angoli e tre settori circolari neri. Se si andasse a misurare con un fotometro la quantità di luce riflessa nella zona dove si vede il triangolo inesistente e nella zona esterna a esso si troverebbe che è esattamente la medesima: nonostante ciò, si continua a vedere il triangolo come più chiaro e compatto dello sfondo e nel rendimento fenomenico i tre angoli diventano un triangolo e i tre settori circolari acquistano completezza e regolarità trasformandosi in tre dischi. Ciò dimostra quanto la categoria di confine sia fondamentale e imprescindibile per lo stesso funzionamento del nostro apparato percettivo e cognitivo. Non si può allora dare a essa una connotazione negativa e costruire sopra questa valutazione non positiva quella che tu chiami una “pedagogia del limite”. Ciò che occorre fare invece è comprendere che il confine, pur essendo ineliminabile per le ragioni dette, può essere sempre spostato in avanti e che esso presenta una duplice accezione: quella di linea di demarcazione invalicabile, ma anche quella di “interfaccia”, di luogo del contatto specifico fra interno ed esterno, per cui esso è anche un meccanismo cuscinetto a due facce, una rivolta verso l’organizzazione intrinseca del sistema, l’altra verso l’ambiente esterno, che proprio perché si presenta così può mettere in comunicazione reciproca ambiti che tuttavia restano separati nella loro specifica determinazione. Esso è pertanto sia elemento di separazione (linea di demarcazione), sia tratto d’unione di domini e contesti diversi. Pensa a quante opportunità si presta questa concezione del confine e quanti gradi di libertà essa consente e lascia a disposizione del nostro pensiero e delle nostre pratiche! Altro che “pedagogia del limite”! Tutto questo per dire che è suggestivo, come tu proponi, “riportare la politica alla sua natura narrativa, ovvero alla sua azione di costruzione di una storia comune”, recuperando il senso etimologico della narrazione poetica, che non è mai stata un dire, ma sempre un fare. Ed è altrettanto attraente e coinvolgente, oltre che convincente, affermare che “la narrazione politica deve ricostruire un immaginario collettivo, dove sia possibile riconoscerci protagonista della medesima trama di cittadinanza”, attirando giustamente l’attenzione sull’assenza di questa trama di cittadinanza, dimostrata dal fatto che oggi un sardo su due ritiene di non andare a votare. Le licenze poetiche però, per quanto necessarie per il fare poesia, non possono spingersi fino al punto di proporre un’accezione non corretta dei concetti di cui fanno uso. Il ragionamento politico, per essere efficace, ha bisogno di narrazioni poetiche ma anche di categorie rigorose. E allora, posto che molte delle cose che tu dici sono, lo ripeto, attraenti, coinvolgenti e convincenti, impegniamoci tutti insieme per costruirlo questo discorso politico che sia insieme poetico e rigoroso, suggestivo e coerente, affascinante e convincente, trascinante sotto il profilo emotivo e impeccabile nel rapporto tra premesse e conclusioni. A questo risultato deve puntare il dialogo che ‘Sardegna Soprattutto’ sta meritoriamente stimolando.

|

Modo complesso per dire – giustamente – che quella di Michela Murgia è, al solito, gazzosa verbale. Forse anche uno spreco di energie, quello di Tagliagambe, a questo punto.

Solo un breve commento per suggerire che, probabilmente, non è lo stesso parlare di autonomia nel senso attribuibile a dei sistemi vivi, “autopoietici”, oppure di “autonomia” nel senso politico del termine, specificamente riferito alla Sardegna come Regione a statuto autonomo. Probabilmente va detto con coraggio che questa seconda nozione di autonomia è tutto tranne che autopoietica. L’intervento di Michela Murgia svolgeva una analisi dei rapporti di potere tra Regione e Stato, e del modo concreto e storico in cui il termine “autonomia” è servito a sancire, nel caso della Sardegna e della sua classe politica dominante, un rapporto di dipendenza non solo giuridico ma anche mentale. Per quello che ho potuto capire, il ragionamento della Murgia sostiene che, in questo quadro specifico, politico e storico (quindi non concettuale), il termine “autonomia” non è riscattabile in senso forte, proprio perché è definitorio del carattere di sudditanza (sul piano politico). Al contrario, si potrebbe dire che l’unico potenziale autopoietico oggi immaginabile nel futuro della politica sarda si trova, paradossalmente, nell’indipendentismo. O almeno questo, mi sembra, cercava di dire la Murgia.

concordo con stefano

in effetti poi è arrivata la risposta di murgia a confermare

Caro professore, la sua risposta a Michela Murgia mi sembra in realtà diretta a qualcun altro e a un ordine di problemi diversi da quelli sollevati da Murgia nel suo intervento. Lei analizza il concetto di “sistema” e di “confine” presupponendo che di questo stesse parlando Murgia, e che in particolare lo stesse facendo riferendosi al mondo delle idee o a quello delle ontologie. In realtà, come lei sa, il concetto di sistema non è sempre applicabile e, in particolare nelle scienze sociali (che al limite sono le discipline di riferimento di un’analisi di un fenomeno politico contingente qual è l’autonomia sarda) esso è sottoposto a una critica serrata ed è stato sostanzialmente abbandonato proprio perché comporterebbe la classificazione del 90% dei fenomeni esistenti fra gli scarti, i boundary work, le devianze, ecc. Della biologia non saprei, ma sicuramente, immagino che tale disciplina possa offrire maggiore spazio all’applicazione della sua visione sistemica delle cose.