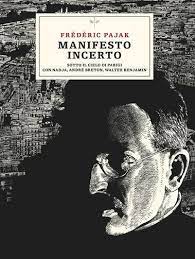

Sotto il cielo di Parigi con Nadja, Breton, Benjamin [di Annalisa Ambrosio]

|

https://www.doppiozero.com/materiali/ Il Manifesto incerto di Pajak, recente vincitore del premio di saggistica Città delle Rose, sono due volumi di luce, storia, poesia, disegni e biografie. Le sue pagine di bella carta accolgono una straordinaria sequenza di sguardi su Parigi e sul mondo, accostando con potenza le voci e i punti di vista dei grandi personaggi che l’hanno abitata – con particolare indugio su Walter Benjamin e André Breton – e di altri uomini qualunque, compreso l’autore, che si affaccia alla sua stessa storia con fare dimesso e visionario. Un brevissimo racconto della genesi del libro arriva in testa al secondo tomo: Pajak dice che il suo lavoro è durato una vita, è iniziato quando era soltanto un ragazzo, a meno di sedici anni di età, ma allora c’era un problema. «Il libro muore ogni giorno», dice Frédéric. Devono passare mesi e mesi perché, come un fiume carsico, il pensiero del Manifesto riemerga, si dipani, riesca a prendersi uno spazio visibile e placido sulla superficie del foglio. È questo genere di incertezza, quella del fiume carsico, che il libro di schizzi e parole esprime così solennemente. E, dopo tanto scavo, dopo tanta rincorsa nelle tenebre, il libro fiume riaffiora dopo che Pajak ha lasciato l’Accademia delle Belle Arti, mentre sta lavorando da cuccettista sui vagoni da letto internazionali. Non è strano che il saggio grafico riesca a trovare una forma proprio in un momento simile, sul treno, crocevia di umanità, un posto in cui la percezione del movimento è falsata: ci sembra di stare fermi, eppure ci stiamo muovendo, e ce ne accorgiamo guardando il paesaggio che il finestrino fa schizzare via, come risucchiato dalla direzione di marcia. In un certo senso è Pajak stesso a consegnarci il segreto della sua poetica, e lo fa tramite le parole di Walter Benjamin, in una splendida tavola del secondo tomo, a pagina settanta. Il testo è sormontato da un disegno in bianco e nero piuttosto geometrico, che rappresenta il corridoio qualsiasi di una grande nave, forse mercantile, bucato da ampie finestre: con il procedere in profondità della prospettiva, al restringersi del corridoio, corrisponde un crescendo di oscurità. E, sotto, la voce di Benjamin si domanda perché l’arte del narrare si stia estinguendo. «Quel pomeriggio», racconta Pajak, «in piedi sul ponte della nave, ha quasi la risposta in pugno. Ritorna con la memoria a tutte le ore spese a camminare avanti e indietro per la plancia di comando con il capitano, gli occhi persi nell’orizzonte, e d’un tratto gli è chiaro che “chi non si annoia mai non sa raccontare. Sennonché la noia, oggi, non ha più posto tra le cose che facciamo. Le attività che erano segretamente e intimamente legate a essa stanno morendo”». L’intuizione di Benjamin che la noia sia come «l’uccello incantato che cova l’uovo dell’esperienza» – sono parole tratte da Il narratore, le sue considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov – trovano in Pajak un interprete d’eccezione. Il Manifesto incerto sembra esattamente un libro che nasce dalla noia e che lì dentro, nel tempo perso, marginale, di ritaglio, trova un ritmo e una dimora stabile. Tuttavia, Pajak, completando a suo modo il discorso di Benjamin, si spinge un passo oltre, mostrando che la noia, a differenza di quello che potrebbe sembrare, non ha nulla a che fare con l’assenza di movimento. La noia produttiva, quella cantata da Benjamin, è la noia della passeggiata, del discorrere. È il vagare di fiore in fiore del flâneur. L’esplorazione del paesaggio condotta a piedi, lasciando che il tempo si depositi nei passi e che il pensiero possa accordarsi alla falcata, come nel Peripato. Il luogo peripatetico di Pajak, però, è un posto certamente povero, popolare: è la strada. Il suo viaggio verso Parigi inizia su un semplice treno, il lettore la raggiunge partendo da Venezia, a bordo di un vagone a buon prezzo, in compagnia di gente variamente disperata. Allo stesso modo, i suoi primi sguardi sulla città sono obliqui, bassi, c’è poco cielo; ci si concentra sugli angoli, sui marciapiedi, sui piani bassi, non si vedono piazze né palazzi, non c’è ferro battuto, né aria, prevalgono la polvere e i vicoli, la folla umana anonima. «Io ho bisogno delle facciate luride», dirà più avanti. Pian piano poi, il poeta ci porta a familiarizzare con la sua grammatica, che è costruita accostando sempre disegno e parola. E se inizialmente il legame tra i due è didascalico, mano a mano che il libro procede il linguaggio si fa più sofisticato e allusivo, evolve, finché la figura e la voce possono sganciarsi del tutto, a creare dubbio, ironia, o ascesi. È il caso di una lunga sequenza di disegni che raffigurano rami e intrichi di foglie mentre si parla della militanza delle masse popolari. È il caso del volo finale sulle campagne e sui fiumi di Francia, mentre si racconta degli spiriti che abitano il mondo. È il caso di una carrellata di primi piani di cani, mentre Pajak descrive la scomparsa del vero parigino. Questa tecnica di montaggio, pur essendo ricercata, è assolutamente istintiva, perché esprime con magnifica chiarezza il tratto distintivo della noia fertile: durante la passeggiata lo sguardo si posa sugli oggetti del mondo e ne trae la linfa che serve ai pensieri per costruire la loro architettura di rimandi, divagazioni, ipotesi. È come se tutto il libro fosse attraversato da un ronzio. La noia prolifica di Pajak, quella marxista di Benjamin, non è un vuoto nobiliare, il portato di sicurezza della rendita, è il vuoto febbrile della disoccupazione, che spinge chi ne viene percorso alla frenesia, al fermento, al vagabondaggio. Non saper stare fermi senza sapere dove andare. Siamo agli antipodi dello sbadiglio: siamo alla stretta del cuore e dello stomaco. Dunque, la Parigi ritratta da questo genere di cittadino che abita i margini, ha il vantaggio di essere completamente nuova. E Pajak lo sa e lo dice: «Da queste parti Parigi non è per niente Parigi. Non c’è nulla, qui, della sobria raffinatezza dei quartieri eleganti». Per questo, il suo Manifesto ne ricorda un altro, quello del paesaggista Gilles Clément, che inventa e argomenta il cosiddetto “terzo paesaggio”, la somma di tutti i luoghi persi di vista dall’urbanità, dove la natura ritorna e mangia, compresi aiuole spartitraffico, periferie di rovine industriali, prati cittadini di sterpaglie. Nelle pagine di Pajak, lo spazio parigino informale diventa humus, cibo per la mente e la passione, un terreno dove, al posto delle malerbe, fruttificano l’immaginazione del poeta e dei suoi fantasmi. È questa la Parigi malata che in fondo cercano Walter Benjamin, André Breton, Edward Hopper, Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Charles Baudelaire e vari altri. È un’altra delle rivelazioni prodotte da Pajak e dal suo libro: persino i grandi interpreti della poesia, del pensiero, delle arti non sono arrivati nella capitale francese per berla, o per dormirla, o per goderla, ma sono giunti in pellegrinaggio qui per camminarla e per provare l’emozione di lucida irrequietezza che ne consegue. Le pagine in cui Pajak descrive la fascinazione di Breton per la giovanissima Nadia sono esemplari, perché noi lettori siamo portati a respirare con lui a un ritmo ubriaco, prima accelerato dall’amore e poi strozzato dalla disillusione, dalla fine del raptus e dall’oblio: in poche tavole il sogno coltivato ai bordi della strada monta e subito dopo sfuma, mentre chi legge sente riecheggiare il soffio di alcuni pomeriggi adolescenziali. Tra tutte le comparse, però, Benjamin è l’unica presenza duratura. Tra un discorso e l’altro il Manifesto incerto porta avanti il racconto della sua vita errante, ce lo mostra bambino, adolescente, adulto: Pajak si prende spazio per lasciare scorrere alcuni dei suoi pensieri, per esitare, e infine lo fa morire prima della fine del secondo volume, in un punto qualsiasi, a pagina centoventicinque. Dopotutto il suicidio non estromette Benjamin dalla scena, al massimo ne comporta un passaggio di stato, dal corpo allo spirito, e il suo discorso risulta accresciuto dalla forma fantasmagorica. Come anticipato all’inizio, accanto al filosofo e agli altri viaggiatori che cercano l’altra Parigi dentro Parigi, c’è l’autore stesso – «Pascià, Pachak, Pajak» – che apre il secondo volume con una piccola selezione di disegni dedicati alla sua infanzia, ma prima era già comparso e dopo ritornerà. Sempre in accordo con uno dei più importanti principi compositivi di questa opera, cioè l’intermittenza. E nell’intermittenza, talvolta, si aprono delle radure dove il disegno per un momento scompare e la parola prevale. A un certo punto, per esempio, Pajak inaugura una breve parentesi intitolata Due fascisti e si sofferma per otto pagine sul 2 agosto 1980, sull’attentato alla Stazione di Bologna. Per lui è l’occasione per parlare di un uomo che ha conosciuto molto tempo prima, durante la scuola, un ragazzo fuori di testa, con idee politiche troppo diverse dalle sue: i due si sono rincontrati dopo una vita. Da parte del lettore la nostalgia delle immagini cresce subito forte, ma Pajak lo sa e la cura, chiudendo in fretta l’arena della radura per tornare a Parigi, nel 1933. Una gestione così libera del tempo e del flusso di pensiero produce un effetto di stratificazione e di moltiplicazione dello spazio: leggendo, avvertiamo sulla testa un’ampia metratura, tanta aria, rumori lontani. In questo scenario l’esperienza stessa della lettura pare amplificata, e risulta come rispecchiata, diventa manifesta a se stessa. Leggendo, il nostro cervello da una parte assorbe e afferra, dall’altra disegna, cioè produce e completa. Così Pajak, giustapponendo immagini e parole, fa procedere il discorso della sua sensibilità su due binari paralleli, liberi di duettare insieme oppure di perdersi per ritrovarsi più tardi, l’interpretazione e la creazione, l’ascolto e il racconto, il raccolto e la semina. Il risultato è che quest’opera, a tratti, prende un’andatura epica e stagionale. Allora, quando Pajak dice che il Manifesto esprime «lo stato d’animo di un solitario», abbiamo già alle spalle quasi duecento pagine di poesia e sappiamo esattamente di che cosa sta parlando: passeggiare in città, leggere e pensare sono attività che hanno molto in comune. Tanto per cominciare, la condizione di inevitabile solitudine che le accompagna. Ha scritto un giorno George Steiner che l’amore è «una negoziazione mai conclusiva tra solitudini». Forse è per questo che il Manifesto incerto è un libro pieno di amore, nella sua forma più pura, quello di chi aggirandosi irrequieto nella metropoli cerca l’uomo: la sua scoperta allora è non trovare nessuno per trovare tutti.

|