Ma a cosa serve il Latino [di Pier Giorgio Testa]

|

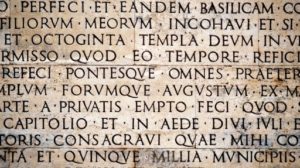

Varie vicende hanno inciso negli ultimi 70 anni nel determinare l’evidente compromissione della cultura del nostro Paese. Dopo la Seconda guerra mondiale si pensò di innalzare il livello culturale degli Italiani assottigliando la differenza tra le persone colte, da una parte e, dall’altra, gli estremi di un completo analfabetismo, ancora presente. Niente di più encomiabile, ma si cadde nell’errore di ridurre, per essere efficaci, tale differenza, anche attraverso l’assottigliamento dei programmi di studio delle scuole presunte elitarie. A farne le spese fu lo studio del Latino ormai inesistente nelle nostre scuole medie inferiori, nonostante gli sforzi di allora da parte di Concetto Marchesi, che era marxista, ma era altrettanto certo che anche le classi proletarie dovessero conoscerlo. “I più – sosteneva – concordano nel ritenere che nella scuola media inferiore il profitto non debba consistere in una somma di cognizioni, ma in un complesso esercizio mentale ed in un esperimento di capacità e ritengono che insieme alla matematica, il Latino, cioè lo studio grammaticale della morfologia e della sintassi, sia la disciplina adatta per questo esercizio; altri ritengono invece che lo studio del Latino sia tempo perduto! Io non sono d’accordo con questi ultimi. La difesa maggiore del Latino consiste nella domanda stessa che fanno i suoi avversari: a che cosa serve il Latino? Appunto, non serve a niente di concreto, di visibilmente utile; serve soltanto all’esercizio, all’applicazione mentale. Antonio Gramsci diceva che l’affermazione “Ma il latino è difficile e faticoso” fosse giusta: ma la difficoltà, la noia, la fatica sono alla base di ogni sentiero che porta verso l’alto.”. Parole che sembrano appartenere alla sfera del Sublime, ma che oggi riguarderebbero la retroguardia. Pare infatti aver vinto il partito del “a che cosa serve?” ed oggi questa domanda si potrebbe ancor meglio ritorcere contro i suoi sostenitori, atteso che, a pensarci bene, sono poche le cose che servono: Storia dell’Arte, Filosofia, Storia, Italiano non sembrano avere alcuna utilità pratica, ma spesso anche la Matematica del Liceo Scientifico appare utile solo per chi voglia continuare con Ingegneria, Fisica o, appunto Matematica. Risulta, invece, molto utile lo studio dell’Informatica e della lingua inglese, come segno della modernizzazione. A questo proposito Marchesi sosteneva: “Ho sentito dire che la scuola deve formare l’uomo moderno; io non so che cosa sia quest’uomo moderno. La scuola deve formare l’uomo capace di guardare dentro di sé e attorno a sé.”. Certo se così fosse lo studio delle Civiltà Romana e Greca sarebbero, attraverso la loro letteratura, un bello strumento di conoscenza dell’uomo, anche ben al di sopra rispetto a quello raggiunto dai tecnicismi moderni di Psicologia e Psichiatria; si ricordi, a questo proposito, quanto elevata fosse, in Freud, la conoscenza di quelle grandi Culture, tenendo conto dei numerosi richiami alla loro nomenclatura. Proveniente d’oltreoceano in alcune Nazioni europee, compresa l’Italia si sta rapidamente sviluppando oggi un modo diverso di intendere l’uomo moderno, il quale non deve essere più “capace di guardare dentro di sé e attorno a sé”, perché, se lo fosse, sarebbe disinteressato a rendersi felice con l’acquisto delle mille indispensabili cretinerie che, quotidianamente e attraverso mille canali, il mercato ci offre. L’uomo moderno, finalmente mondato dai dannosi studi di latino, Greco, Arte, Filosofia etc, potrà meglio accettare i diktat dell’economia e della finanza; trovare giuste le guerre giuste, accogliere la convergenza dei pensieri e nutrirsi con panini ripieni di hot dog, ketchup, maionese, burro e marmellata. L’acme l’uomo moderno l’avrà raggiunto, quando, informato dell’importanza di una nuova ricerca archeologica, vorrà costruire un altrettanto importante ristorante a fianco agli scavi.

|

… po cúrrere e fàere innanti (po lòmpere a ite e a inue?) como paret totu cosa de fàere a “clic” e a “touch”, totu “intuitivo” fatu e prontu a ingurtire e fortzis fintzes digiriu, immartiu puru. Pelea nudha. Méngius àteros segamentos de conca.

De su restu, is brebès no papant e ingurtint sa cosa fata?

E s’iscola puru… depet coitare. Cúrrere. Lòmpere innanti. A inue? Totu po bínchere? Su nàrrere chi fintzes po is olimpíades depent fàere allenamentu.

A istudiare e arrexonare est tropu trebballosu!… E no totus podeus èssere campiones: cussos funt solu is pagos primos!

Su nàrrere chi fintzes is brebès, assumancu, su chi papant ndhe dhu torrant a buca po dhu sighire a matzigare, pausandho.

Invece, in sa “modernidade”… de chie at curtu de prus, a pausare est a cúrrere (passiéntzia – e passiéntzias! – po is incidentes).

Ma ite cosa depet èssere custa modernidade, unu corpu de balla? Unu “tiro a segno” a chie podet bínchere ite o a chie?