|

Il tratto più evidente e rimarchevole della complessa personalità di Bachisio Zizi era oltre al suo riserbo la signorilità, una signorilità dei modi e delle idee che in lui, figlio di un umile tagliapietre di villaggio, era virtù sorgiva affiorata sul ceppo di una gente fiera, dall’antica e naturale nobiltà d’animo e semplicità dei costumi. Una signorilità nativa e al tempo stesso affinata dal lungo studio e dal costante amore per l’arte e la cultura. A ben vedere quella signorilità non era tanto una maschera esteriore quanto una qualità o modalità relazionale che si coniugava con una sensibilità profonda derivante da un alto concetto e sentimento dell’umanità.

La pianta “uomo” era ben radicata nel cuore del nostro amico e lui la coltivava amorevolmente con una passione degna di una giusta causa. Alunno di una terra da sempre assetata di giustizia, non dimenticava le sue origini, le sue radici storiche e ambientali, ma cercava di imprimere loro una svolta epocale.

Ma come era diventato scrittore? Ebbene, l’amore per la scrittura nasce precocemente nell’animo e negli interessi del fanciullo, del giovane “ghirtaleddu”, come gli adulti nuoresi chiamavano affettuosamente il piccolo orunese trapiantato in città. Il suo primo ed elementare mentore è il padre scalpellino, che gli insegnerà l’importanza del “linguaggio delle pietre”. Ricorderà in seguito Bachisio che a lui era debitore dell’interesse per la scrittura, inteso come un vero e proprio dovere, frutto appunto dall’educazione paterna. Il babbo gli raccomandava – così annota lo scrittore – la lettura di “’onzi canticheddu ‘e papiru iscrittu’, consapevole che il nostro mondo povero non poteva offrire altro che brandelli di scrittura”.

Ma la testimonianza più sbalorditiva e insieme rivelatoria è quella che segue: “Forse – prosegue Bachisio – la mia prima biblioteca è stata il cimitero del paese. Mi dava sgomento quel luogo desolato, ma se mi accadeva di entrarvi”…”giravo fra le croci curvate dal vento e leggevo compitando le scritte che vi comparivano”. Era il segno premonitore di quel singolare rapporto che diventerà sul piano artistico il suo colloquio ininterrotto con i morti e che recherà le tracce di una lunga fedeltà e sintonia con i temi e i motivi dell’opera letteraria sattiana (per certi aspetti in qualche misura insegretiti del primo Satta, Sebastiano, ma soprattutto a pieno titolo del secondo, Salvatore).

Non a caso il sale dell’opera complessiva, umana e letteraria, di Bachisio Zizi è la sua proclamata “nuoresità”, perché dai semi del suo ambiente culturale, esistenziale e ancestrale, procedono tutti i motivi e i contenuti dei suoi interessi artistici e creativi. L’intera opera del nostro amico è la ricerca e la sperimentazione, ma senza sortite e spinte in avanti avanguardistiche, come toccherà per scelta e per sorte ai protagonisti della generazione successiva, quella dei Marcello Fois e dei Salvatore Niffoi, di un connubio se non di una “terza via” fra tradizione e modernità, in grado di collegare i valori antichi della “comunità” alle nuove esigenze e istanze della “società”.

In questo senso il nostro autore si colloca all’interno del “pantheon” sardo e in particolare barbaricino, restando legato a un filone di testimonianza e di intervento comunicativo e narrativo che gli derivava dalla consuetudine orale dei “contadores” barbaricini, ma anche dalle sofisticate tecniche di comunicazione del mondo bancario e finanziario, che era il settore di appartenenza professionale del nostro amico e che lui voleva inteso alla valorizzazione non solo del capitale monetario ma anche e soprattutto del capitale umano, allo scopo – come non si stancava di ripetere – di “umanizzare gli affari”.

Da questo punto di vista la mentalità imprenditoriale e progettuale viene spostata o meglio estesa dal campo economico a quello culturale e, cosa singolare, viene considerata nella prospettiva di una coincidenza rispetto a quelli che dal nostro autore sono celebrati come i valori del “fare”, propri della migliore “tradizione” umanistica. C’è un’etica del lavoro in Bachisio che nobilita la “consuetudine” laddove è propositiva, mentre mobilita l’imperativo morale di un progresso possibile e di uno sviluppo sostenibile. Bachisio resterà fedele a questa sua vocazione a cogliere il confronto dialettico e il lato dialogico delle cose e delle idee.

Le sue opere iniziali a sfondo tendenzialmente problematico-sociale, a cominciare da Marco e il banditismo (1968) e da Il filo della pietra (1971), proseguendo con le opere della maturità come Il ponte di Marreri (1981), Erthole (1984) e quel Santi di creta (1987) che sarà foriero di profonda amarezza e di non rimarginata ferita per lo scrittore, si affilano sempre di più con Il cammino spezzato (1994), e soprattutto con quell’autentico gioiello narrativo che è Cantore in malas (1997), opera vincitrice del Premio speciale della giuria nel concorso letterario nazionale Giuseppe Dessì, grazie a cui Bachisio usciva per così dire dalla clandestinità cessando di essere uno “scrittore alla macchia”, secondo l’efficace espressione coniata per lui da Michelangelo Pira, per giungere infine, dopo le Lettere da Orune (1999), struggente omaggio alla sofferta identità del suo paese natale, alle opere più tarde e sempre più introverse e scavate in un’inquieta interiorità, come I supplici (2002), segnalazione al premio Grazia Deledda, e poi la straziante autoanalisi de Le dolenti cure (2009) e ancora i Dialoghi a distanza (2010), testo che si potrebbe definire la variante isolana di un genere letterario che tocca il suo vertice con l’hofmannsthaliano Libro degli amici e che documenta anche materialmente l’esistenza di un sentimento classico dell’amicizia in Bachisio Zizi, a specchio e conferma della generosità dell’uomo e dell’autore.

Una generosità e un sentimento dell’amicizia di cui, mi sia consentito ricordarlo qui, egli ha onorato me e i miei familiari anche attraverso un fitto carteggio intrattenuto negli anni, fino si può dire alla vigilia della sua dipartita, e di cui sono grato alla sua memoria.

Ciò che accomuna tutti i romanzi di Bachisio e che rende l’intera cifra stilistica della sua opera narrativa è la sapiente fusione di racconto e vena saggistica. Tratto che è comune a vari scrittori sardi dell’età contemporanea, ma che nel nostro caso assume proporzioni perfettamente calibrate e ammirevoli. Ciò comporta che per certi versi i suoi romanzi siano narrazioni a tesi per quanto riguarda la concezione e l’impianto, ma non in un senso restrittivo o riduttivo bensì nel senso più ampio e progettuale della parola.

Il punto è che nella scrittura del nostro autore sono presenti le fini arti della comunicazione e il sottile contrappunto della discussione dialettica, con l’apporto di una strumentazione filosofica oltre che di ambito economico, integrata perfino dal l’utilizzazione del linguaggio matematico. A conferma che nei romanzi di Bachisio sono impegnate e mobilitate tutte le risorse della conoscenza.

In un’intervista rilasciata dallo scrittore durante un incontro presso l’università di Cagliari con gli studenti della Facoltà di Lettere, curato dal professor Giuseppe Marci nel 1990, alla domanda “Cosa significa oggi essere uno scrittore in Sardegna e quanto l’essere sardo ha influenzato la sua opera?” Bachisio rispondeva emblematicamente così: “Se altrove la scrittura è esercizio di un mestiere o l’esito di una divertita evasione, in Sardegna essa resta sofferto bisogno di dare testimonianza di un sé inquieto. E’ da credere che nessuna opera di poesia o narrativa scritta in Sardegna sia stata mai dettata dall’impulso o ispirazione del momento, tutto viene da lontano, dalla niciana interiorità degli avi”.

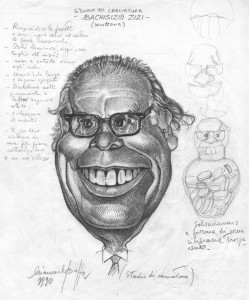

*Caricatura di Gian Carlo Buffa

|