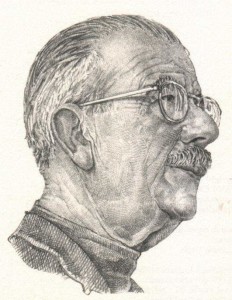

Testimonianza di un’amicizia. A dieci anni dalla scomparsa del poeta Raimondo Manelli (I) [di Gian Carlo Buffa]

|

Ero in Umbria il 5 maggio 2006. Nella tarda mattinata sentii trillare il cellulare: dall’altra parte del telefono la figlia Silvana mi annunciava di persona la scomparsa del padre a 90 anni. La notizia mi procurò una forte inquietudine, che descrivo avvalendomi di un componimento di Alda Merini, considerata una tra le voci poetiche belle quanto tormentate del Novecento italiano: “Quando muore un poeta Ricordo il nostro primo incontro, un mercoledì pomeriggio della metà degli anni ’80 agli “Amici del libro”, nella vecchia sede del Largo Carlo Felice, a Cagliari. Era una di quelle giornate riservate settimanalmente ad alcuni poeti isolani illustri dei quali di volta in volta leggevo brani poetici concordati con l’allora presidente dell’associazione, il professor Antonio Romagnino, a conoscenza del mio attivo impegno in campo teatrale, del lavoro che svolgevo alla Rai. A conclusione di uno di questi appuntamenti culturali -dicevo- Raimondo, a me noto solo attraverso le sue liriche, si era avvicinato per rallegrarsi, fare la mia conoscenza. Percorremmo insieme un tratto del cammino verso casa. Rammento ancora i modi gioviali, il tono sommesso della voce, le parole misurate ed essenziali, la capacità di ascolto, tutti elementi distintivi della sua personalità. Al momento di salutarci, mi fece dono di un suo volumetto, “La giubilazione e altri messaggi”, pubblicato per i tipi della editrice Forum/ Quinta generazione nel 1985. Fu quel gesto di vicinanza a farmi intuire sin dal principio la misura dell’uomo. Ci sentivamo di frequente al telefono, come tra familiari o amici fraterni. Nelle belle giornate facevamo lunghe passeggiate. “L’uomo a piedi” -argomentò in un componimento- “è un vero uomo, / eretto, spedito, leggero, / conforma il passo al ritmo del pensiero, /(…) Ha il cuore di frate Francesco / l’uomo a piedi (…)/ Sa indicarti la strada più propizia;/ (…) Ogni suo gesto / reca il segno di tempi più amichevoli…”. Monte Urpinu era la nostra meta privilegiata (dal quartiere periferico di Monreale andò ad abitare in via della Pineta, nella stessa palazzina della figlia, mia coetanea): l’aria profumata dai pini, lo scrosciare dell’acqua, il richiamo dei pennuti nei laghetti artificiali del colle avvolgevano le nostre chiacchierate, che spaziavano dalla politica e dalla religione alle ingiuste situazioni sociali, dalle questioni connesse alla metrica, alla scuola. La poesia, di cui entrambi eravamo appassionati, seppure in forme differenti, occupava molto dei nostri colloqui. Alle volte, camminando, fermava del tutto il passo breve e lento, quasi a volersi estraniare un attimo e cogliere nei comportamenti, nei volti, nelle espressioni della gente il mistero della vita che tanto lo affascinava. Rispettando il suo silenzio, in questi momenti avevo la sensazione che la poesia dovesse di lì a poco sgorgare nella sua mente. Poesia che mi accadeva poi di ascoltare al telefono o a casa sua qualche giorno dopo in forma di bozza o nella stesura definitiva. Nel conversare evocava il ricordo della sua gioia per la nascita dei figli o del vuoto dolente lasciato dalla consorte, Antonietta Sanna, compagna e complice amorevole. Negli ultimi anni soleva ripetere di sentirsi “scompagnato”. Similmente a tanti anziani, la solitudine lo ha attraversato e afflitto come un sogno assurdo: “Solo nei versi – ripeteva – trovo una certa compensazione trasformando in parole i penosi stati d’animo diurni e notturni”. Nel lontano 1992 (risiedeva ancora a Monreale), in una lunga intervista rilasciata alla giornalista Maria Paola Masala de L’Unione Sarda, che gli domandava che cosa fosse la poesia, rispondeva: “La capacità di inventare mondi alternativi. Ogni poesia è un’offerta e una richiesta d’amore, anche se si viene letti senza la sicurezza di essere ricambiati. La poesia è anche speranza di salvare il linguaggio dall’imbarbarimento, dalla volgarità”. Non gli interessava apparire, ma diventare poeta di valore, fedele agli eterni principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia. Voleva rimanere semplice, senza perdere niente della sua complessità. Riservato, generoso e coerente con la sua concezione del mondo, viveva le situazioni di difficoltà altrui come un proprio disagio, alimentando il suo immaginario poetico. E osservava preoccupato questa nostra società che invecchia, in difficoltà nel ripensare se stessa, nell’aggiornare l’agenda sulle questioni dei giovani. Convinto che al letterato non debba mai mancare una solida cultura di base, appuntava i suoi strali contro gli “aspiranti al titolo di poeta” i quali – sosteneva -, pur di celare carenza di valori e di contenuti, senza inventiva, ricorrevano alla “stravaganza dei versi”, ad abusi di licenze, a inutili artifici linguistici, ignorando che l’espressione poetica è una proprietà dell’eloquio coniugata alla forma e alla sostanza, una forma di equilibrio tra suono e senso. Mal sopportava una poesia dal discorso sciolto, troppo simile alla prosa. Aveva un atteggiamento distaccato nei confronti dei poeti ermetici. Non sottovalutava l’innovazione da essi apportata nella produzione poetica del primo Novecento sul piano del linguaggio e dello stile, riteneva però che alla quasi dissoluzione della struttura di accenti e di sillabe fosse conseguita la perdita del giusto rilievo musicale, del ritmo nelle loro liriche; ma soprattutto che i versi “ridotti ormai a un enigma” risultassero troppo oscuri, distanti dalla sua mentalità di poeta militante di sinistra preoccupato di farsi capire anche dai più semplici, di rimanere fedele al mondo degli umili “recuperato anzitutto nella memoria degli avi”, dirà Giorgio Barberi Squarotti nel presentare “La giubilazione e altri messaggi”. In sintesi, gli riusciva difficile fare propria la versificazione libera, il discorso segmentato, l’andare a capo in modo, a suo dire, “arbitrario”. D’altra parte, come non comprendere: si sentì bruciare la poesia nelle mani sin dall’adolescenza, il ritmo gli scorreva nelle vene, udiva la bellezza del suono di una parola, di quella e non di un’altra, come un musicista dall’orecchio assoluto. Quindi, “Stanco di troppe libertà sfoggiate, / un po’ per sfida e un poco per dispetto/ rientro nelle vesti del sonetto/ con le sue rime rigide, attillate.”/ scriverà polemicamente su “Agrifogli”, uscito nel 1992, per le Edizioni Castello. A volte rimanevo perplesso dinanzi a certe sue esternazioni, ancorché proferite con garbo, tanto da essere indotto, per associazione d’idee, ad accostare, esagerando, il suo atteggiamento a quello, per esempio, di certi accademici parigini che sul versante dell’arte figurativa ebbero in passato difficoltà a comprendere sino in fondo le straordinarie novità apportate prima dagli impressionisti e in seguito dai fauve. Il fervore della ricerca, il gusto della sperimentazione mi sono sembrati in lui sopiti da un desiderio inappagato di classicità, originato dalle intense letture dei poeti greci, latini e italiani, più che dall’adesione a certe idee del socialismo reale, a cui ha sempre guardato con spirito critico. Tuttavia, le umili origini contadine, carne e sangue del suo percorso individuale, la scelta d’essere un intellettuale legato al suo tempo storico lo porteranno a stare dalla parte dei più deboli, ad usare lo strumento letterario nella battaglia civile e politica, lungo il solco tracciato dai poeti e prosatori del Neorealismo: “Segretario del popolo mio rusticano / dò la mia voce ai pastori, che ancora / spingono i branchi a svernare in pianura./ Con me l’ortolano divide il pane, contento / di un palmo di terra e una gora; / e mi ascolta il massaio, che ripone / le speranze in un giogo / agile al carro e all’aratro. / Io dico: Nell’isola nostra / c’è tanta terra quanto sale nel mare. / Stolto è chi dice: C’è Dio che pensa a tutto: / il tempo della “manna” è una favola /. Non Dio fece miseri i padri, / ma ingordi padroni di terre e di armenti / che offrivano al servo le briciole / come al cane gli stinchi spolpati. ”. |